История авиации Уральска. Теги: авиация Казахстана, ВВС Казахстана, история авиации и космонавтики; авторская книга; Валерий Стешенко; авиационный инженер; обсуждение истории развития; изучение биографии авиаторов; история авиации.

История авиации Уральска

Уральск мой родной город, по этой причине я особенно трепетно отношусь к нему и его истории. История авиации Уральска это и моя история.

При сборе материала, я конечно воспользовался материалами из разных источников, в том числе собранными Валерием Николаевичем Колесниковым – ветераном гражданской авиации. Мой земляк, теска и коллега создал сайт, который содержит много информации посвященной истории авиации Уральска.

Первый полет

по материалам сайта: http://old-gorynych.narod.ru/g1-05.htm В.Колесникова, книги В.О.Дайнес «Чапаев», статей в краеведческом сборнике «Горыныч» В.Пешкова и М.Хайрулина.

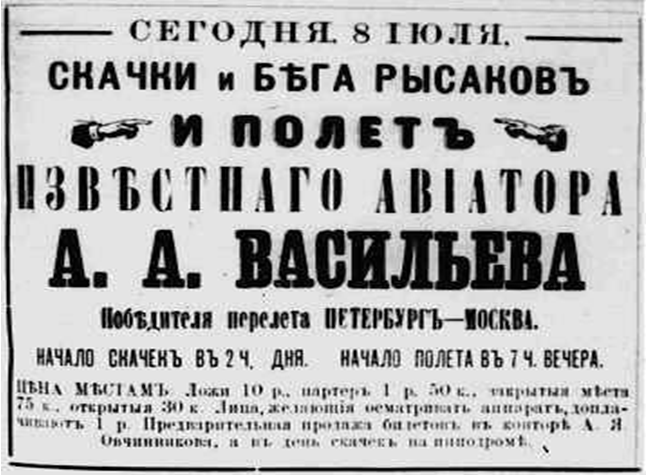

На страничке данного сайта «История авиации Казахстана (1907-1940г.г.)» я разместил материал о первом полете самолета в небе Казахстана (в современных его границах), - это было в городе Уральске. На этой страничке я повторюсь: 8 июля 1912 года газета «Уральские войсковые ведомости» поместила рекламное объявление (фото ниже).

…Далее в анонсе предстоящих зрелищ газета упомянула, что конские состязания будут интересны, ведь главным призом состязаний будет кругленькая сумма в 200 рублей. Зная любовь сограждан к лошадям, газета, тем не менее, отметила, что гвоздем программы будет полет известного российского авиатора Васильева А.А. Скачки и полет должны были пройти на скаковом кругу Уральского Поощрительного Скакового общества, находящегося в то время за железной дорогой, в районе теперешнего завода «Омега».

«Авиация или полеты по воздуху с каждым годом делает громадные успехи и теперь можно сказать, что задача, занимающая человечество с самых древних времен, решена. Населению Уральска сегодня предстоит воочию увидеть то, о чем они до сих пор только слышали или читали», - такими словами предвосхищала газета предстоящий полет.

В 1912 году пилотский стаж летчика А.А.Васильева был всего несколько лет, но это был уже очень опытный и известный летчик. Диплом летчика он получил во Франции 29 августа 1910 года. Александр Алексеевич родился в 1881 году. Окончил гимназию, а затем юридический факультет Казанского университета. Знакомство с авиаторами С.И.Уточкиным и М.Н.Ефимовым круто изменило судьбу юриста. Он «заболел» небом и твердо решил стать летчиком…

Первым дальним перелетом пилота был полет из Елизаветполи в Тифлис дальностью 176 верст в 1910 году.

В конце апреля 1910 года в Петербурге была проведена авиационная неделя. В ней приняли участие пять летчиков, среди которых был всего один россиянин. Стартовали авиаторы с приспособленного аэродрома. Ровно через год, в 1911-м прошла Вторая Санкт-Петербургская авиационная неделя. Российский журнал «Природа и люди» с удовлетворением отметил, что разница между первой и второй авиационными неделями состояла в том, что «в прошлом году из всех авиаторов был один только русский, а остальные иностранцы, тогда как теперь все участники, кроме одного, были русские». Также журнал отметил, - теперь авиационные старты производились «на вполне оборудованном аэродроме».Участником описываемого авиационного праздника был Васильев А.А., уже имевший авторитет опытного летчика. Среди пилотов-участников разыгралось соревнование за звание лучшего. Лидерами в нем стали россияне М.Ефимов и А.Васильев. Оба летали на самолетах марки «Блерио». Оба пилота на равных управляли самолетами. В последний день соревнований, когда должны были определиться призеры за высоту и продолжительность полета, авиаторы не спускались на землю до конца состязаний. Их состязание длилось 2 часа 19 минут. Приз за продолжительность полета герои поделили пополам. За высоту подъема приз получил Васильев, поднявшийся на высоту 1650 метров, превысив результат Ефимова всего на 20 метров. Учитывая интерес к покорителям воздушного океана, как к небожителям, призы им были вручены тоже заоблачные. Примерно, по 10000 рублей.

10 июля 1911 года началось новое испытание для первых русских авиаторов. Перелет Петербург-Москва протяженностью 725 километров. Участвовало в том перелете 12 авиаторов, а аппаратов взлетело 9 (были среди них и двухместные), а долетел вообще только 1 человек. Один участник перелета погиб, еще один получил очень тяжелые травмы и увечья, которые через несколько лет привели его к смерти в расцвете лет. Двое отказались от перелета, а все остальные заработали повреждения аппаратов, и еще травмы разной тяжести. Победитель перелета, преодолев расстояние в 725 километров, прилетел в Москву за 24 часа 41 минуту, но фактически пробыл при этом в воздухе только 9,5 часов, остальное время он провел на земле, ремонтируя и заправляя аппарат, ну и за одно, наверное, хоть чуть – чуть при этом отдыхая, восстанавливая силы. Побитый мировой рекорд, установленный ранее французским летчиком Бомоном, равнялся 645 километрам. На Ходынском поле авиатора встречала многотысячная толпа во главе с московским губернатором. Он от имени Москвы поздравил летчика с благополучным прибытием и открытием воздушного пути между столицами.

После таких замечательных авиационных достижений пилот начал получать множество предложений о проведении показательных полетов в городах Российской Империи. В 1911 году летчик демонстрировал свое мастерство в Царицыне и Омске. А в 1912-м, перед выступлениями в Барнауле авиатор посетил город Уральск.

Летал Васильев в Уральске 8 и 10 июля 1912 года. 8 июля было сделано два полета. Первый полет проходил на небольшой высоте. Взлетев со скакового круга, пилот направил машину по направлению к Переволочной роще, повернув над ней, пролетел над Вокзальной площадью и аккуратно посадил машину «почти на то место, с которого поднимался». Через некоторое время «Блерио» Васильева снова взлетел.

Второй полет проходил на большей высоте и был значительно продолжительнее. Пролетая над перроном вокзала, Александр Алексеевич видел многочисленную толпу уральцев, приветливо аплодирующую его полету. Далее самолет взял курс на тюрьму, затем повернул к винному складу и полетел по направлению к Предтеченской площади. Неподалеку от Коммерческого банка авиатор пересек Большую Алексеевскую улицу.

Как уже было сказано, полет проходил на большой высоте и его можно было наблюдать даже из Куреней и Новоселок. На Канцелярской улице многие уральцы даже взобрались на крыши, чтобы лучше разглядеть крылатую машину. Современник событий отметил, что везде появление самолета встречалось аплодисментами. «Чисто коршун!» - восклицали восхищенные уральцы. Также современник отметил, что уральцы повсеместно только молчаливо аплодировали. «…в этой молчаливости чувствовалась какая-то молчаливая сосредоточенность перед величавым зрелищем, важное значение которого как бы инстинктивно чувствовалось всеми». После приземления пилоту были преподнесены цветы. Полет продолжался около 7 минут. Сбор от продажи мест на ипподроме составил 960 рублей, из них, согласно договору, авиатором были получены 600.

10 июля в 8 часов вечера Александр Алексеевич снова поднял в воздух свой аэроплан. Однако, сделав 4-5 кругов, самолет сел и более не взлетал. Так прошли показательные выступления прославленного авиатора на уральской земле.

После полетов в Уральске он убыл в Омск, а уже 22 июля 1912 года Васильев совершил полет (возможно - полеты) на аэроплане над Семипалатинском (см. «История авиации Семипалатинска»).

О дальнейшей судьбе летчика известно не много. В конце 1912 года он вместе с другими летчиками Агафоновым, Евсюковым и Янковским изъявил желание воевать на стороне Болгарии в разгорающемся Балканском конфликте – предтече Первой мировой войны. Также имеются сведения, что в 1913 году Васильев, вернувшись с Балкан, работал летчиком-испытателем на Петербургском авиационном заводе. При этом он продолжал показывать свое летное мастерство в городах России. В 1913-м это были Лодзь, Варшава, Вильно, Екатеринослав, Пятигорск, Ростов-на-Дону.

В середине августа 1914 года наш герой в качестве добровольца прибыл на юго-западный фронт и был приписан к 9 армии. Первый боевой вылет стал для Васильева последним. 10 августа 1914 года отважный пилот-доброволец поднял свою машину в воздух, чтобы произвести разведку города Львова. Шрапнелью был поврежден мотор, и Васильев был вынужден приземлиться во вражеском тылу. Летчик и находившийся на борту наблюдатель генерал-лейтенант Мартынов попали в плен к австрийцам. Генерал Мартынов после более чем трехлетнего плена, летом 1918-го вернулся в Москву.

Васильев оставался в плену всю войну. Совершил попытку побега, после которого был заключен в лагерь строгого режима. Российское командование делало неоднократные безуспешные попытки по освобождению патриота путем обмена на пленных офицеров-австрийцев. " В последнем документе от 31 декабря 1917 года австрийская сторона вторично сообщила, что пленный авиатор "признан неспособным к военной службе и будет отправлен в Россию с поездом инвалидов". На родину Александр Алексеевич так и не вернулся. По непроверенным сведениям умер в 1918 году.

Первые авиаторы из Уральска.

Первая Мировая война…

Город Уральск был очень сильно удален от расположения центров авиационной промышленности Российской Империи, дислокации авиационных формирований и военных запасов российской армии, пунктов приема поставок, осуществлявшихся союзниками. Авиация, быстро развивавшаяся в начале XX века, была, бесспорно, в центре общественного внимания. Кадры российских военных летчиков комплектовались за счет энтузиастов-добровольцев из числа офицеров армии и флота и самых различных родов войск.

По архивным данным установлено, что к 1917 г. как минимум 4 офицера – уральских казака проходили службу в военной авиации. В силу того, что штатом Уральского казачьего Войска какие-либо артиллерийские или технические (саперные) формирования не предусматривались, да и само число свободных офицерских вакансий в комплекте офицерских чинов трех уральских конных полков мирного времени было крайне ограниченным, уральские офицеры после получения соответствующего военного образования вынуждены переходить в соответствующие армейские части, что, тем не менее, не влекло за собой утрату ими сословных прав.

Наиболее известным среди уральцев-авиаторов был выдающийся российский военный летчик, первый летчик-инструктор в Российской Империи, он тесно работал с И.Сикорским при доводке его самолета "Илья Муромец". Георгий Георгиевич Горшков - один из основателей тяжелой бомбардировочной авиации.Подробно о нем изложено настраничке данного сайта «История авиации Казахстана (1907-1940г.г.)».С начала мировой войны капитан Горшков занимается испытаниями четырехмоторных воздушных кораблей «Илья Муромец» (по его инициативе в конструкцию самолета было внесено много изменений) и обучением для них пилотов, а в декабре 1914 г. он был назначен командиром корабля «Ильи Муромца Киевского». 15 февраля 1915 г. экипаж Горшкова впервые в мире совершил боевой вылет на разведку и бомбардировку, открыв тем самым историю мировой и российской тяжелой бомбардировочной авиации. 18 марта 1915 г. он провел впервые в истории авиации глубокую (533км) стратегическую авиаразведку Восточной Пруссии. Она выявила, что немцы лишь проводят мероприятия по дезинформации русского командования, а главный удар – готовится в другом месте (печально известный Горлицкий прорыв в Галиции). За этот подвиг Горшков был произведен в подполковники и награжден Георгиевским Золотым оружием (Высочайший Приказ от 7 ноября 1915г.). Хорошо знавший Горшкова лично врач К.Н.Финне позже писал: «Прямой и даже резкий по натуре, не умевший служить и нашим и вашим, Горшков из-за интриг, явившихся следствием этого антагонизма, в феврале 1916 г. ушел из Эскадры воздушных кораблей». Финне вспоминает, что в 1915 г. начальник штаба одной из армий предложил Горшкову дилетантский и авантюристический план сесть на «Илье Муромце» на германский аэродром Санники, обстрелять из пулеметов охрану и сжечь ангары с самолетами противника. За этот подвиг исполнителю был обещан орден Св. Георгия 4-й ст. «На это предложение капитан Горшков остроумно ответил, что он полетит за Георгиевским крестом, но не прежде, чем кто-нибудь положит на германском аэродроме этот орден».

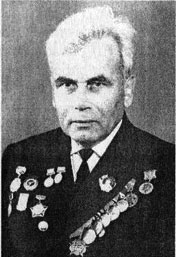

К осени 1917 г. полковник Г.Г.Горшков (на фото) снова командовал первым в мире соединением многомоторных тяжелых бомбардировщиков – Эскадрой воздушных кораблей «Илья Муромец». После развала армии Горшков не смог пробраться через фронты уже шедшей гражданской войны на Урал и был вынужден остаться на Украине. Он служил инспектором Воздушного Флота при гетмане Скоропадском, затем какое-то время – в Вооруженных силах Юга России. Судьба его сложилась трагически, после занятия советскими войсками весной 1919 г. Одессы, выдающийся русский летчик был арестован и расстрелян, вероятнее всего, летом 1919 г.

К осени 1917 г. полковник Г.Г.Горшков (на фото) снова командовал первым в мире соединением многомоторных тяжелых бомбардировщиков – Эскадрой воздушных кораблей «Илья Муромец». После развала армии Горшков не смог пробраться через фронты уже шедшей гражданской войны на Урал и был вынужден остаться на Украине. Он служил инспектором Воздушного Флота при гетмане Скоропадском, затем какое-то время – в Вооруженных силах Юга России. Судьба его сложилась трагически, после занятия советскими войсками весной 1919 г. Одессы, выдающийся русский летчик был арестован и расстрелян, вероятнее всего, летом 1919 г.

По информации Краеведческого сборника «Горынычъ» (часть 1, г.Уральск, 2009 г.), в статье Кутищева В. "Братья Горшковы" были указаны две версии места гибели Горшкова Г.Г. В части 3 сборника имеется ссылка на то, что «благодаря стараниям историка Дольникова М.Л. найден официальный документ, подтвердивший, что Москва была местом последних дней жизни и казни знаменитого летчика» и приводится документ, который был опубликован в книге А.И.Белякова «Санкт-Петербург подаривший крылья России» (изд-во Буковского, Санкт-Петербург, 2003г.):

Другим известным военным летчиком был уралец войсковой старшина Михаил Львович Каплин. Он родился 22 ноября 1888 г. в Уральске в семье войскового чиновника (губернского секретаря). По окончании Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса 1 июля 1906г. М.Л.Каплин поступил в Николаевское инженерное училище юнкером рядового звания. С 31 декабря 1907 г. Каплин – унтер-офицер. Николаевское инженерное училище М.Л.Каплин закончил по 1-му разряду и выпущен 6 августа 1909г. подпоручиком во 2-й Сибирский понтонный батальон. 12 сентября 1910г. подпоручик Каплин переведен во 2-й Сибирский саперный батальон Иркутской саперной бригады 2-го Сибирского корпуса. К 1910 г. в состав бригады входили 2 саперных батальона, 1 понтонный батальон и воздухоплавательная рота. Вероятно, именно в годы службы в Иркутской саперной бригаде юный офицер Каплин и заинтересовался воздухоплаванием и авиацией. С началом мировой войны 2-й Сибирский армейский корпус вошел в состав 10-й армии Северо-Западного фронта. Каплин с 6 августа 1914г. исполняет обязанности младшего офицера 1-й саперной роты. 8 ноября (по другим данным – 9 ноября) 1914 г. ранен в бою под г. Лодзью в левую сторону груди навылет. 5 мая 1915 г. – получил чин штабс-капитана со старшинством с 11 февраля 1915 г., за отличия в делах против неприятеля. С 1 августа по 13 сентября 1915 г. Каплин командует 1-й саперной ротой 2-го Сибирского саперного батальона. 26 сентября 1915 г. штабс-капитан М.Л.Каплин по добровольному желанию направлен в Севастопольскую (Качинскую) военно-авиационную школу, по окончании которой 21 июля 1916 г. удостоен звания «военный лётчик». 1 августа 1916 г. он поступил в 6-й корпусной авиаотряд младшим офицером-лётчиком. С 1 по 9 августа 1916г. Каплин исполнял обязанности командира этого авиаотряда. 27 августа 1916г. в войну вступила Румыния и на помощь ей в район Добруджи, был направлен русский 47-й армейский корпус с приданным ему авиаотрядом, в котором служил Каплин. Австро-германское командование сосредоточило против Румынии две мощные ударные группы – генерала Э.Фалькенхайна и Дунайскую германскую армию генерал-фельдмаршала А.Макензена. 13 сентября обе группы одновременно перешли в наступление, румынская армия оказалась разгромлена и лишь переброска сил из России позволила стабилизировать фронт. Русская авиация в Румынии действовала активно и столкнулась с серьезным противником – многочисленной и хорошо подготовленной германо-австрийской авиацией. 9 октября 1916г. штабс-капитан Каплин получил серьезное ранение при падении самолета у Мезарлыка (Добруджа). С 26 октября по 8 ноября 1916г. он временно командует 6-м корпусным авиаотрядом, а 8 ноября 1916 г. молодой летчик Каплин был назначен командиром отряда и, одновременно, по 28 декабря 1916 г. – временно командующим 6-м авиадивизионом (куда входил и данный отряд). К декабрю 1916 г. русско-румынским войскам удалось стабилизировать положение и удержать за собой устье Дуная. К лету 1917 г. на Румынском фронте была подготовлена наступательная операция и сосредоточены значительные силы русской авиации (12 авиаотрядов и 2 франко-румынские эскадрильи). Для усиления на участке прорыва 6-й армии была создана ударная «Временная авиагруппа» в составе 6-го и 36-го корпусных авиаотрядов и 10-го истребительного отряда. Для повышения эффективности несколько машин были оборудованы техническими новинками – радиостанциями. 20 июня начальником Временной авиагруппы был назначен штабс-капитан Каплин. До начала наступления она осуществила детальную воздушную разведку и аэрофотосьемку полосы прорыва, обнаружила работы по укреплению позиций противника в направлениях Быстрицы и Кедзи-Варгель.

После начала наступления 7 июля 6-й и 36-й отряды под прикрытием истребителей 10-го отряда постоянно вели корректировку огня своей артиллерии, разведку и бомбардировку позиций. Австрийская авиация существенно превосходила по численности и качеству самолетов, почти ежедневно шли воздушные бои, в которых русские истребители из-за малочисленности с трудом противостояли противнику. Однако благодаря мастерству и мужеству военных летчиков, за время операции русские авиаотряды и франко-румынские эскадрильи совершили около 2 тыс. боевых вылетов, сбили 20 самолетов противника, потеряв при этом лишь 3 своих машины. Тем не менее, успешно начатое наступление Румынского фронта закончилось серьезной неудачей. Несмотря на прорыв русскими войсками австрийского фронта, 12 июля 1917 г. глава Временного Правительства А.Ф.Керенский, испуганный поражением под Тарнополем соседнего Юго-Западного фронта, самовольно заявил об отмене наступления, обратившись при этом напрямую к солдатам через голову командования. Это распоряжение сразу же вызвало деморализацию русских войск, дисциплина резко упала. Ссылаясь на Керенского, солдаты под влиянием пропаганды в массовом порядке стали отказываться наступать и подчиняться офицерам. С завершением наступления, вероятно, связано и расформирование Временной авиагруппы. 13 июля 1917 г. Каплин перестал исполнять обязанности ее начальника, оставшись лишь командиром 6-го корпусного авиаотряда. Командир 6-го авиадивизиона капитан Олейник давал следующую аттестацию Каплину: «Отличный летчик, любит дело авиации и всецело ему предан. Как командир отряда вполне на своем месте, но иногда слишком считается с мнением подчиненных, чем умаляет авторитет свой. Воспитан и тактичен». Это упомянутое в аттестации качество «считаться с мнением подчиненных», несмотря на признание его отличным летчиком и командиром, сослужило Каплину плохую службу. Начальник авиации Румынского фронта штабс-капитан Ильин так отреагировал на вышеупомянутую характеристику: «Согласен. Но последнее мнение авиадива повлияло на внутренний порядок в отряде в течение смутного трудного периода. Считаю недостаточно энергичным, авторитетным и бодрым». Формулировка сама по себе довольно загадочна – получается, что именно личное мнение капитана Олейника, а не собственно деятельность самого Каплина, повлияло на внутренний порядок в 6-м авиаотряде.

С учетом наблюдавшегося общего развала дисциплины на Румынском фронте, последовавшего за обращением Керенского и неудачей наступления, хаоса, смятения и растерянности, царивших в высших штабах, потери уважения солдатской массы к генералитету, некомпетентности Временного Правительства, обвинения в «недостаточной авторитетности и бодрости» в адрес скромного штабс-капитана сегодня кажутся несоизмеримыми и излишне пристрастными. Как бы там ни было, ввиду очевидного конфликта Каплина со своим вышестоящим начальником, 9 августа подполковник Ткачев направил на Румынский фронт телеграмму с приказом поменять местами командиров 9-го и 6-го корпусных авиаотрядов – штабс-капитанов Вологодцева и Каплина. Сам факт такой «рокировки» может свидетельствовать о том, что Каплин признавался вполне соответствующим должности командира авиаотряда и этим перемещением его просто убрали от начальника, с которым не сложились служебные взаимоотношения. 8 сентября 1917 г. за отличия в делах против неприятеля Каплин получил внеочередной чин капитана. Приказом по румынскому фронту от 20 августа 1917 г. № 838 штабс-капитан М.Л.Каплин был назначен командиром 9-го корпусного авиаотряда. Однако отъезд его к новому месту службы задержался.

8 октября (по другим данным 5 октября) 1917 г. Каплин сдал 6-й авиаотряд и выехал в Петроград. Планы командования и его личные изменились. Удостоверение, подписанное 10 октября 1917 г. военным летчиком полковником Ткачевым гласит: «Предъявитель сего командир 9-го корпавиотряда штабс-капитан Каплин действительно командируется в Петроград в Николаевскую Академию для прохождения сокращенного курса». Очевидно, что в условиях развала государственности и армии деятельность высших военно-учебных заведений была парализована. М.Л.Каплин стремится на родину – в Уральское казачье Войско, которое после Октябрьского переворота не признало власть нового правительства. 19 декабря 1917 г. он получает 28-дневный отпуск в Академии и уезжает в Уральск. 1 февраля 1918 г. капитан М.Л. Каплин зачислен на льготу в штат офицеров Уральского казачьего Войска с переименованием в есаулы.

Всего за мировую войну М.Л.Каплин награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом и за боевые отличия, Св. Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость», Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й с мечами, Св. Анны 2-й ст. с мечами, а также внеочередным присвоением за отличия чинов штабс-капитана и капитана.

Немного известно и об уральце Николае Парамоновиче Ларшине, уроженце Чувашского поселка Красновской станицы, сыне урядника. В материале «Есаул Ларшин. Очерк – воспоминание» некоего «В», помещенном в № 2 за 1923 год журнала «Наша Стихия», выходившего в Белграде, дается колоритная, правда относящаяся к более позднему времени пребывания его в 1920 г. в Севастопольской (Качинской) авиационной школе в Крыму, характеристика Ларшина: «По внешности есаул Ларшин был мало похож на лётчика даже нынешней формации, столь далеко отошедшей от элегантных традиций давно прошедших времен общего достатка и комфорта. Мешковатая, длинополая шинель, кавалерийского образца и «старорежимного» солдатскаго сукна, украшенная давно выгоревшими малиновыми петлицами... С таким же малиновым околышем затрепанная и забрызганная аэропланной касторкой фуражка... А под ней – простое, широковатое лицо с тонким, горбинкой, носом, с зоркими глазами уральского степняка и с добродушно-насмешливой казачьей улыбкой. Такова была и его речь – тихая, негромкая, неторопливая, с тем же оттенком добродушной иронии. И только когда заговаривал Ларшин о родной Уральской степи, о крестном подвиге родного ему казачьего войска, оттенок иронии стушевывался, исчезал, и вся речь его обволакивалась флером тоски и тихой любовной грусти. О далеком уральском казачестве Ларшин мог говорить без конца. И вставали в его образном, пересыпанном воспоминаниями, разсказе картины этой маленькой русской Вандеи, стойко, мечем и крестом, защищавшей свой исконный быт..».

Н.П.Ларшин был призван на срочную службу в 1-й Уральский казачий полк в 1909 г., а 25 июня того же года произведен в младшие урядники. По мобилизации в июле 1914 г. направлен подхорунжим в 8-й Уральский казачий полк. За отличия в делах против неприятеля 30 сентября 1915 г. он произведен в прапорщики, а 21 апреля 1916 г. – в чин хорунжего. В бою «… 29 мая 1916 г. у деревни Олеша, командуя разъездом в 25 коней, под сильным огнем противника, атаковал во фланг наступавшую роту и, изрубив около 50 солдат, взял в плен 4 офицеров и 51 солдата». За этот подвиг хорунжий Ларшин был удостоен Георгиевского Золотого оружия (Приказы по Армии и Флоту от 4 апреля 1917 г.) Кроме этого, за боевые отличия он был награжден орденом Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (15.05.1916 г.), орденом Св.Анны 3-й ст. с мечами и бантом (13.08.1916 г.). 25 августа 1916 г. Н.П.Ларшин был ранен в бою и затем находился на излечении.

В марте 1917 года хорунжий Ларшин, вероятно пользовавшийся популярностью у казаков, был избран в полковой комитет 8-го Уральского казачьего полка. Однако вскоре Н.П.Ларшин по собственному желанию добивается зачисления в Гатчинскую военно-авиационную школу. Не исключено, что это произошло еще в период, когда школой командовал (до мая 1917 г.) уралец полковник Г.Г.Горшков. По собственным словам Ларшина, он «… поставив целью своей жизни научиться искусству летания, поступил в Гатчинскую школу, но углубление русской революции и общий развал не дали ему возможности окончить эту школу…» 29 сентября 1917 г. Н.П.Ларшин произведен в сотники. По демобилизации армии ему также удалось вернуться домой в Войско.

Последний из известных к настоящему моменту уральцев-авиаторов мировой войны – Борис Александрович Портнов – родился 16 июля 1896 г. в семье войскового старшины (позже – полковника) Александра Игнатьевича Портнова. Это была известная семья потомственных дворян Уральского казачьего Войска. До мировой войны Б.А.Портнов успел закончить лишь 6 классов Киевского кадетского корпуса. В возрасте 18 лет 24 декабря 1914 г. он вступил в службу «охотником» (добровольцем) в 8-й запасной кавалерийский полк. На фронте Портнов находился с декабря 1914 г. до 16 августа 1916 г., а затем был направлен в школу прапорщиков Северного фронта. По ее окончании он был выпущен 31 апреля 1917 г. прапорщиком, а с 24 мая 1917 г. служил младшим офицером 171-го пехотного запасного полка. Вероятно, пребывание в тыловом запасном полку не устраивало деятельную натуру Бориса Портнова. С 1 июня 1917 г. он обучается в Гатчинской военно-авиационной школе, где также находится и его земляк Ларшин. Однако, закончить школу прапорщику Б.А.Портнову не удалось, революция заставила возвращаться в Уральское Войско. 29 января 1918 г. ему был присвоен чин хорунжего, а 3 февраля 1918 г. – он зачислен в комплект офицерских чинов Уральского казачьего Войска.

О других уральцах, вероятно служивших в авиационных и воздухоплавательных частях российской армии в Первую Мировую войну, известно крайне мало.

Гражданская война…

1918г.

Владимир Дайнес в последних строчках своей книги «Чапаев» написал: «Всем участникам братоубийственной Гражданской войны, развязанной не по их воле, необходимо отдать дань памяти, ведь каждый из них считал себя, независимо от окраски, патриотом России».

После Октябрьского переворота 8 ноября 1917 г. Уральское казачье Войско заявило о непризнании новой власти.

19 февраля 1918 г. Войсковой Съезд назначил нового энергичного и популярного Командующего войсками Уральской области (фактически это была должность командующего вооруженными силами Уральского Войска, но название ее сохранялось по традиции) полковника М.Ф.Мартынова. Штаб войск развернул деятельность по скрытной подготовке к формированию 4-х учебных конных полков из казаков призыва 1918 г., заблаговременному сосредоточению офицерских кадров (офицерская дружина, пограничные отряды и др.), созданию дружин в станицах и подготовке мобилизации фронтовиков.

Вторжение отрядов Красной армии на территорию Войска и занятие ими 23 марта Илецкого городка вызвало стихийное выступление илецких казаков. 26 марта было принято обращение Войскового Съезда с призывом к обороне Войска. В ночь на 29 марта в Уральске был арестован Совдеп. Все эти события сделали вооруженный конфликт неизбежным. Наиболее боеспособные офицерские и добровольческие подразделения были сведены в «Головной отряд», размещавшийся на пограничной станции Семиглавый Мар и прикрывавший территорию Войска с наиболее опасного Саратовского направления по линии Рязано-Уральской железной дороги. Есаул М.Л.Каплин (см.выше) 27 марта 1918г. был назначен начальником Пионерного (инженерно-саперного) отряда, а с 29 марта стал начальником всего Головного отряда.

1 мая 1918 г. советская Особая армия Б.М.Молдавского (до 6 тысяч штыков и сабель при 110 пулеметах и 18 орудиях, 3 бронемашинах, 2-4 бронепоездах, 5 самолетах) начала наступление на Уральск на Саратовском направлении. 4 мая все уральские части на этом направлении (в том числе Головной отряд есаула М.Л.Каплина, Учебная конная бригада войскового старшины С.Г.Курина, добровольческие отряды и станичные дружины) были включены в состав образованного Шиповского фронта, насчитывавшего около 800 штыков и 4 тыс. шашек (из них около 2 тыс. – вооруженных только холодным оружием) при 19 пулеметах, 2-4 орудиях и 1 самодельном бронепоезде «Уралец».

После сильного контрудара учебных казачьих частей 6 – 7 мая 1918 г. остатки советской Особой армии в панике стали отходить на запад. На станции Озинки 10 мая уральцами (учебно-конным полком и конным полевым дивизионом) был захвачен исправный самолёт «Фарман-30» («Фарсаль») № 444 из так называемого «Сводного авиаотряда» (18-го корпусного). По данным советской стороны он совершил вынужденную посадку из-за поломки мотора и его экипаж, состоявший из лётчика К.Смирнова и наблюдателя И.Волкова, спасся бегством.

В послужном списке М.Л.Каплина говорится о том, что он 15 мая 1918 г. «возобновил службу в Авиации», как очевидно, – на трофейной машине. Тем самым было положено начало авиации Уральской Армии. 14 июня 1918 г. есаул Каплин был назначен командиром Уральского авиационного отряда, в который был передан единственный имевшийся самолет. «Фарман-30» являлся основным двухместным самолетом-разведчиком российской армии, состоявшим на вооружении корпусных авиационных отрядов. К 1917 – 1918 гг. он уже считался устаревшим, его невысокая крейсерская скорость (95-100 км/ч) делала его очень уязвимым для атак истребителей.

В Уральске для аэродрома выбрали место у железнодорожного вокзала, подготовлена взлетно-посадочная полоса, начато строительство здания для личного состава, имущества и укрытия для самолета. На территории Войска отсутствовала какая-либо промышленная база для производства и ремонта авиационной техники, приборов, вооружения. Запасных частей не имелось, топливо и масла также практически не было.

В начале июля 1919 г. советские войска подошли близко к Уральску, и из города началась спешная эвакуация, при которой был приведен в негодность первый самолет уральцев – трофейный «Фарман-30» №444. Однако, неизвестно каким образом и от кого, уральцами к этому времени был получен еще один самолет «Фарман-30» №1705. В связи с тем, что никакие советские самолеты с подобным номером в этот период потеряны не были, можно лишь предположить, что он был поставлен из Управления Воздушного Флота Народной Армии на доукомплектование парка Уральского авиационного отряда.

Вероятно, в июле – августе 1918 г. Каплин совершал тренировочные и боевые вылеты из Уральска, о чем свидетельствуют ряд найденных материалов. Так, имеется документ, который доказывает, что в июле 1918 г. из Уральска совершались боевые полеты. Он датирован 14 ноября 1918 г., когда в Омск Каплиным была послана из Уральска телеграмма: «Прошу сообщить, когда состоялся приказ Увофлоту №43 упомянутый в телеграмме Начувофлота №901. С какого числа вводятся оклады приказа Наштаверх №22 и если со дня подписания, то каким образом удовлетворить за полеты с Июля сего года». Как известно, полетные (или как их шутливо называли еще в мировую войну «залетные») деньги выдавались только за боевые полеты. Эксплуатация второй машины «Фарман-30» № 1705 оказалась непродолжительной, 31 июля 1919 г. она была повреждена при посадке. 5 августа 1918 г. в Самару Каплиным была отправлена телеграмма: «При посадке 31 июля в Уральске накатившись в последний момент на земляной валик, подломал колеса, причем погнуты передние лонжероны нижней поверхности; предполагаю взять от первого аппарата, приведенного в негодность ранее при эвакуации города вследствие невозможности его вывезти, не достающие части. Прошу о временном командировании одного сборщика регулировщика и одного сальмсониста со следующими материалами: первичным лаком для нижних поверхностей, обивочной лентой и гвоздями, колесом, проволокой для стяжек, машинки для установок зажигания и мелким инструментом. Восстановление нервюр идет очень быстро».

23 августа Каплин был произведен в чин войскового старшины. Для пополнения из уральских частей отозваны ранее обучавшиеся в Гатчинской школе хорунжий Б.А.Портнов (с 28 мая 1918 г. он служил начальником пулеметной команды 2-го Учебного полка) и сотник Н.П.Ларшин, однако они в 1917 г. только приступали к изучению летного дела и отработанными навыками пилотирования не обладали. В состав Уральского отряда был также зачислен доброволец сотник Андрей Владимирович Харчев, ранее вообще не обучавшийся в летных учебных заведениях. С признанием Уральским Войском верховной власти Самарского Комуча для доучивания по специальности летчик-наблюдатель в июле 1918 г. сотник Ларшин командирован в Самарскую военно-авиационную школу Народной Армии (эвакуированная бывшая Гатчинская), 1 августа туда же зачислен учеником-летчиком сотник А.В.Харчев и 9 августа – хорунжий Б.А.Портнов.

С включением Уральской Армии в состав Народной Армии, возник целый ряд организационно-штатных, финансовых и кадровых проблем. Необходимо было включить самостоятельно сформированный Уральский авиаотряд в структуру воздушных сил Народной Армии и наладить его централизованное обеспечение и снабжение. К началу сентября 1918 г. в Народной Армии числилось сформированными 10 авиаотрядов. Оренбуржцам, непосредственным восточным соседям уральцев, к 1 сентября был направлен «1-й авиаотряд Оренбургского казачьего войска» под командованием поручика Р.Батурина. Отряд в октябре получил новое название – 10-й авиаотряд Оренбургского казачьего войска.

2 сентября 1918 г. войсковой старшина Каплин посылает телеграмму в Самару Начальнику Воздушного флота Народной армии: «Наряд людей, отвод помещений для отряда затрудняется отсутствием определенного со стороны Вашего приказания его формировать, отсутствие кредитов осложняет вопрос довольствия и пр. Прошу об отдаче в приказе по Управлению воздушного флота о сформировании отдельного Уральского авиаотряда». 8 октября пришел ответ: «Приказом 43 Уральский авиаотряд имеет девятый номер. Штаты будут посланы дополнительно». Начальник управления воздушного флота капитан БОРЕЙКО». Таким образом, в октябре 1918 г. Уральский авиаотряд как кадровая авиачасть получил цифровое наименование «9-й» в Народной Армии, был «проведен по штату и зачислен на все виды довольствия», а войсковой старшина М.Л. Каплин 12 октября официально еще раз назначен его командиром «ввиду сформирования 9-го авиационного отряда в г. Уральске».

В сентябре 1918 г. состав 9-го авиационного отряда пополнился еще одним пилотом – поручиком Борисом Смирдиным. Б.Смирдин, являлся, по существу, начинающим пилотом, он с 10 декабря 1917 г. обучался в Гатчинской военно-авиационной школе, вместе с ней эвакуировался в Самару и лишь 10 октября 1918 г. удостоен звания «военного лётчика». 27 сентября 1918 г. прибыл из Самары в распоряжение начальника Штаба Уральского казачьего Войска доброволец – подпоручик Борис Ипполитович Кученев и 3 октября 1918 г. назначен летчиком-наблюдателем в 9-й авиаотряд. Б.И.Кученев был опытным авиатором, он участвовал в мировой войне в составе 27-го корпусного авиаотряда, а позже служил в постоянном составе Севастопольской военно-авиационной школы.

Помимо трофейного «Фармана-30» в отряде какое-то время находился еще один самолет – «Лебедь-XII» с двигателем «Сальмсон». Это подтверждается фактом направления 22 сентября военным лётчиком поручиком Смирдиным в Самару телеграммы с просьбой «о высылке механика с инструментальной сумкой для ремонта самолёта «Лебедь» в деревню Фарафоновку под Уральском». 24 сентября помощник начальника Воздушного Флота Народной Армии подполковник Компанейцев предписал командиру 1-го Авиадивизиона «... немедленно командировать временно моториста-сальмсониста с инструментальной сумкой до ст.Бузулук и далее распоряжением коменданта станции в деревню Фарафоновку, по дороге в Уральск, в распоряжение Военного лётчика Поручика Смердина для ремонта самолёта об исполнении донести». Где находилась деревня Фарафоновка – сегодня уже судить с полной уверенностью трудно. На территории Уральского Войска такого населенного пункта быть не могло, так что наиболее вероятное место ее локализации – на Бузулукском направлении. Дальнейшая судьба этого самолета неизвестна. Из разговора по прямому проводу 31 декабря 1918 г. начальника авиации советской 4-й армии Никольского известно, что в октябре-ноябре 1918 г. в районе Гаршино (около 20 км. к северо-востоку от Соболевской станицы по Бузулукскому тракту) частями советской Самарской дивизии был захвачен брошенный казачьими частями при отступлении самолет с поломанным при вынужденной посадке винтом. Можно лишь предположить, что этим самолетом и был «Лебедь-XII», переданный в состав Уральского авиаотряда и поврежденный в результате технической неисправности при полете под управлением поручика Смирдина вероятнее всего из Самары (откуда шла с середины сентября эвакуация) в Уральск.

К октябрю 1918 года, после потери Самары, для Уральской Армии складывается исключительно неблагоприятная стратегическая ситуация. Советское командование силами 4-й армии стремится нанести решающее поражение уральцам и концентрическим наступлением с севера, северо-запада и запада занять Уральск. В течение октября 1918 г. Уральской Армии, уступавшей противнику двукратно в численности, трехкратно в вооружении и абсолютно – в обеспеченности боеприпасами, приходится развернуться на широком фронте в 250 км.

Но уральскому командованию удалось умело нащупать самое уязвимое место 4‑й армии красных. Против западной (Уральская дивизия) и северной (Самарская дивизия) красных ударных групп были оставлены лишь слабые заслоны, а главные силы скрытно переброшены против наступавшей на Уральск с северо-запада группировки 2-й Николаевской дивизии В.И.Чепаева. В районе пограничного с территорией Уральского Войска села Талового с 13 по 18 октября Соболевский фронт генерал-майора М. Ф. Мартынова окружил и разгромил 2-ю Николаевскую дивизию В.И.Чапаева. В этот период командование 4-й армии активизировало действие своей Саратовской авиационной группы (1-го и 2-го Саратовских авиационных отрядов, имевших 4 – 5 самолётов), используя авиацию для целей разведки и поддержания связи с группой Чапаева. Вскоре несколько самолётов 2-го Саратовского авиаотряда достались уральцам в качестве трофеев.

9 октября в 8 часов утра из Николаевска, в только что занятую советскими войсками Самару был направлен со срочными документами самолёт «Сопвич» № 7050 (мотор «Клерже» 130 сил № 20799) 2-го Саратовского авиаотряда с лётчиком Савиным и наблюдателем Закурдаевым. Через 2 часа после вылета самолёт благополучно сел в Самаре и в 4 часа дня вылетел обратно. Как позднее докладывал Савин: «.. я сбился с пути, не было компаса, из-за недостатка бензина сделал посадку у с.Таловое в расположении казаков. Оттащив самолёт к реке, на рассвете я надеялся улететь. Дождавшись рассвета и, не имея возможности без заливки цилиндров бензином запустить мотор, но увидя казаков идущих по дороге, пришлось покинуть аппарат и бежать». В другом своем донесении Савин несколько уточняет обстоятельства оставления самолёта: «…К ночи самолёт пытались сбросить с обрыва в реку, но не смогли дотащить его. Взрывать побоялись, т.к. взрыв мог привлечь казаков. Пришлось нам оставить самолёт». Таким образом, утром 10 октября уральскими казаками в районе села Таловое был захвачен самолёт «Сопвич» №7050 в исправном состоянии и передан в Уральский авиационный отряд. Самолеты «Сопвич» считались в советских и белых авиационных частях наиболее ценными машинами. Современный для 1918 г. двухместный разведчик и бомбардировщик обладал относительно высокой скоростью, потолком и нес значительную боевую нагрузку. Вооружение из синхронного и турельного пулеметов, наряду с возможностью брать до 100 кг. бомб, делало самолет универсальным.

Уже после отступления остатков частей Чапаева из-под Талового, 18 октября здесь появился советский самолёт «Вуазен» 2-го Саратовского авиаотряда. В полётном задании лётчику А.И.Томашевскому и помощнику моториста Шмакову предписывалось совершить перелет Покровск – Самара и поступить в распоряжение начальника авиации 4-й армии. Трудно понять, почему вместо полёта на северо-восток, Томашевский и Шмаков отправились на юго-восток и оказались над контролируемой белыми территорией в районе Талового, лежащего далеко в сторону от прямого направления Покровск – Самара. Возможно, это было вызвано навигационной ошибкой и потерей ориентации, хотя нельзя исключать, что в Покровске, где располагался штаб 4-й армии, пилоту дали дополнительное задание выяснить положение на фронте и установить связь с окруженными частями Чапаева. О событиях, связанных с его захватом, в эмиграции вспоминал войсковой старшина (в описываемое время – есаул) Уральского сводно-пешего учебного полка А.И.Потапов: «… нам доставили ручные гранаты для борьбы с броневыми автомобилями. Метанию этих гранат полк здесь и обучался. Во время занятий в поле мы заметили аэроплан противника, летящий на село Таловую; описав над селом круг, он сел прямо ко второй сотне. Лётчики, их было двое, заговорили с казаками, называя их «товарищами»: «Что, товарищи, как дела? Далеко ли казаки и много ли их?» В это время подошел в серебряных погонах есаул Албин, обругал их за слово «товарищи» и сейчас же обезоружил». Любопытно, что с советским экипажем обошлись довольно мягко – Томашевского и Шмакова посадили в тюрьму и 24 января они были освобождены при взятии красными Уральска.

Трофейные самолёт «Вуазен» (модификация «Вуазен-LAS» или сокращенно «Вуалас») № 4217 с мотором «Сальмсон» № 1740 в 150 л.с., видимо, оказался в хорошем техническом состоянии, так как позднее он долго находился на вооружении уральских авиационных частей. Самолёты «Вуазен», наряду с «Фарманами», строились большой серией и являлись очень распространенным типом разведчика корпусных отрядов российской армии, приспособленным для установки бортовых аэрофотокамер и радиостанций. К 1917 г. они считались устаревшими, тихоходными и уязвимыми для атак истребителей, однако славились своей хорошей управляемостью, надежностью, взлетно-посадочными качествами и грузоподъемностью (бывали случаи, когда в перегруз приходилось брать до 200 кг. бомб).

Приказом по Воздушному Флоту при Штабе Верховного Главнокомандующего от 17 ноября 1918 г. (№10) Уральский авиаотряд с 8 октября переименовывался в «9-й Авиационный Отряд». По свидетельству советской агентуры, самолеты 9-го отряда имели особые опознавательные знаки – две перекрещенные черные полосы на крыльях и руле направления.

На вооружении отряда к осени 1918 г. имелось 3 самолета – трофейные машины «Сопвич» № 7050 и «Вуазен» № 4217, а также самолет «Фарман-30» № 1705 с двигателем «Сальмсон» № 4474 в 160 л.с. Последний самолет упомянут в донесении отряда от 19 января 1919 г., однако был ли он отремонтирован после аварии 31 июля 1918 г. – данных не сохранилось. Из имевшихся трех самолетов, «Сопвич» № 7050 имел неисправности и позже упоминается как находящийся в ремонте. Находился в ремонте какое-то время и «Вуазен», в январе 1919 г. от поручика Мещерякова поступила в Омск информация о том, что «Вуазен» 9-го (Уральского) авиаотряда ремонтировался в Оренбурге и «эвакуирован он или нет – неизвестно».

По данным опросов пленных уральских казаков, в ноябре 1918 г. «… в Уральске есть 2 аэроплана». Можно только предположить, что третья машина либо вышла из строя, либо была отправлена из Уральска для ремонта. По данным агентурной разведки от 21 января 1919 г. «в Уральске у вокзала находится аэродром, в котором стоит три аэроплана, из них один лишь годный».

Начиная с октября 1918 г. даже нерегулярные полеты самолетов Уральского авиаотряда не отмечены советскими наблюдателями. По данным опросов пленных уральских казаков, самолеты в Уральске «… Стоят без употребления за неимением лётчиков». Пилоты – войсковой старшина Каплин и поручик Смирдин – в 9-м отряде имелись, хотя бушевавшая осенью 1918 г. эпидемия «испанки», когда в некоторых уральских частях заболевало до половины личного состава, вполне могла на время вывести их из строя. 17 ноября 1918 г. в отряд дополнительно, вероятно с учетом необходимости использования трофейных машин, из Сибири направлялись на штатные должности летчиков состоявшие ранее при Военно-авиационной школе военные летчики подпоручик Дудка и прапорщик Рябов, впрочем, так до Уральска и не добравшиеся.

Представляется, что ближе к истине сведения о причинах пассивности 9-го авиаотряда, сообщенные в телеграмме, посланной 6 ноября 1918г. войсковым старшиной Каплиным в Омск Начальнику Воздушного Флота полковнику Борейко с отчетом о еженедельных полетах: «За отсутствием исправных аппаратов воздушной разведки не производилось». А вскоре уральская авиация лишилась и своего основателя. Начальник Воздушного Флота полковник Борейко решил более эффективно использовать такого ценного специалиста. 7 декабря войсковому старшине М.Л.Каплину он направил телеграмму следующего содержания: «Телеграфируйте согласие сформировать УВФ (Управление Воздушного Флота) ЮЗФ (Юго-Западного фронта) при штабе ген. Дутова. ... В вашем распоряжении будут следующие авиаотряды: Ваш, Оренбургский, и направляемые из Кургана 2- и 3-й авиаотряды».

10 декабря 1918 г. войсковой старшина Каплин был назначен Начальником Воздушного Флота Юго-Западного фронта при штабе генерала Дутова, а 9-й (Уральский) авиационный отряд вместо него принял поручик Смирдин. Воздушный Флот Юго-Западного фронта включал в себя 9-й (Уральский) и 10-й (Оренбургский) авиаотряды, 2-й и 3-й авиаотряды находились в пути.

К январю 1919 г. 9-й авиационный отряд по-прежнему, несмотря на приближение линии фронта, находился в Уральске. Приказом по войскам Юго-Западной Армии № 186 от 31 декабря 1918 г. были объявлены временные штаты авиационных отрядов, которые составляют самостоятельные части, а их командиры – пользуются правами командиров отдельных батальонов. В составе Уральской Армии 9-й авиаотряд в хозяйственном отношении был подчинен штабу Отдельного сводного саперного батальона. В ноябре в отряде числились 4 офицера, 2 военных чиновника, 5 мотористов и техников, 11 казаков. Офицерский состав отряда, в дополнение к командиру поручику Б.Смирдину и наблюдателю подпоручику Б.И.Кученеву, также пополнился новыми уральцами-добровольцами – прикомандированным 28 октября 1918 г. из 1-го Учебного Уральского конного имени генерала Курина полка хорунжим Александром Афанасьевичем Митрясовым, и сотником Жериховым, зачисленными на должности летчиков-наблюдателей. 30 декабря 1918 г. в Уральск в 9-й отряд вернулся из командировки в Омске подъесаул Н.П.Ларшин.

В начале января 1919 г. уже в новой должности, войсковой старшина Каплин направляет в Омск в Управление Воздушного Флота рапорт о состоянии 9-го авиаотряда в Уральске: «… на лицо летчиков 1 – поручик Смирдин, наблюдателей 4 – подъесаул Ларшин, сотник Жерихов, хорунжий Митрясов, подпоручик Кученев. Отряд стоит в Уральске. Самолетов исправных 2 – Фарман и Вуазен, оба без лыж. Неисправен один – Сопвич. Ремонтируется в отряде. Бомб осколочных 18 пудов бензина 6 пудов. Солдат 31. Недостающие сведения по 2-му и 9-му авиаотрядам донесено будет дополнительно. Оренбург. № 70. Начальник ВФ Юго-Западного фронта военлет войсковой старшина КАПЛИН». В данном документа обращает на себя внимание ничтожность запасов топлива – всего 6 пудов, что составляло примерно 2 полные заправки по 80 л. самолета «Фарман-30».

Отход осенью и зимой 1918 года остальных белых армий далеко на восток сделал положение Уральской Армии, оставшейся в одиночестве на фланговой позиции и полностью лишенной снабжения вооружением и боеприпасами, стратегически безвыходной. Из-за сильных снегопадов пришлось спешить казачью конницу, теперь перевес наступавших советских 4-й и 1-й армий в численности и вооружении становился решающим, казачьи части не были в состоянии парировать фронтальные таранные удары. В тяжелых кровопролитных боях, лишенные боеприпасов, казаки постепенно отходили к Уральску, цепляясь за каждый оборонительный рубеж.

Готовясь к решающему штурму Уральска, советское командование, в распоряжении которого была почти вся материальная часть и запасы российской армии, опытные летные кадры, усиливало авиацию 4-й армии. Действия 25-й стрелковой дивизии поддерживал 2-й Саратовский авиаотряд и дополнительно в Бузулук перебрасывался 2-й Олонецкой авиаотряд. По данным белой разведки, на Бузулукском направлении для налетов на Оренбург и Уральск использовались 3 самолета, в том числе истребители для борьбы с белой авиацией, в Бузулуке выстроены ангары на 15 самолетов, при этом 3 самолета (2 истребителя и 1 тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец») уже прибыли. Однако в архивных материалах советских авиационных формирований пребывание здесь «Ильи Муромца» и участие его в налетах на Уральск не подтверждается. 25-ю стрелковую дивизию, наступавшую на Уральск с запада, обеспечивали 5-й Социалистический (позже – 26-й разведывательный) и 1-й Саратовский авиационные отряды.

2 декабря 1918 г. на станцию Озинки перелетели «Сопвич» и «Вуазен» 1-го Саратовского авиаотряда. И уже 13 декабря (по данным Е.Д.Коновалова – 14 декабря) 1918 г. над Уральском впервые появился советский бомбардировщик «Сопвич» (пилот Проходяев, наблюдатель Олехнович), который сбросил 4 бомбы на город и станцию. Ответным ружейно-пулеметным огнем мотор «Сопвича» был поврежден, что заставило советских летчиков после пересечения линии фронта сделать вынужденную посадку.

Следующий налет на Уральск последовал 14 декабря. «Сопвич» сбросил 4 бомбы на вокзал, станцию и пороховые погреба. На обратном пути разгоряченные летчики Красной армии по ошибке атаковали бомбами на перегоне между станциями Зеленая и Переметная советский же бронепоезд. В середине декабря 1918 г. в Озинки прибыло звено 5-го Социалистического авиаотряда, и с 25 декабря авианалёты на Уральск стали регулярными. Город являлся основной базой Уральской Армии, единственным значительным политическим, экономическим и культурным центром. Удары советской авиации должны были не только нанести ущерб, но и подорвать моральный дух защитников и населения. Только с 1 по 23 января самолёты 26-го отряда совершили 7 налётов на Уральск, в ходе которых на город были сброшены 51 бомба. Так, например, 3 января 1919 г. «Фарман» совершил очередной налёт на Уральск и на город сброшено 6 бомб, которые легли по центральной улице: одна у подъезда штаба, другая – у угла того же здания. Две роты построились на большой площади и открыли ружейный огонь по самолёту. 16 января 1919 г. газета 4-й армии «Революционная армия» сообщила о новом сильном налете советских бомбардировщиков на Уральск, были сильно повреждены здания Войскового Правительства и Городской Управы. Появление самолетов вызвало панику среди гражданского населения, начался колокольный звон всех церквей города, устраиваются крестные ходы и молебны для спасения города. В результате налётов самолётов 26-го авиаотряда «… после удачных попаданий бомб в Штаб генерала Савельева (командующего Уральской Армией) он был наполовину эвакуирован».

Для противодействия ударам красной авиации несколько полевых артиллерийских батарей в окружающих Уральск хуторах на наиболее вероятных маршрутах были приспособлены для зенитной стрельбы, в городе на колокольнях поставлены пулеметы, группы стрелков вели залповый винтовочный огонь по самолетам противника.

1919 год

В январе 1919 года линия фронта оборонявшейся Уральской Армии подошла к Уральску. Началась эвакуация тылов и учреждений из города, вероятно еще ранее из города был вывезен в Гурьев небоеспособный «Сопвич». Прервались связи с соседней Оренбургской Армией и вышестоящим командованием Воздушного Флота. Войсковой старшина Каплин доносил, что «… с 9-м авиаотрядом связи нет» с 19 января 1919 г.

21 января 1919 г. (за 2 дня до падения города) начальник отряда поручик Смирдин успешно организовал спасение и вывоз оставшегося имущества из Уральска. Из-за отсутствия топлива и масла, как рапортовал позже Смирдин, единственный исправный самолет 9-го отряда «Вуазен» № 4217 летать не мог. Упряжкой из реквизированных 7 лошадей и 5 верблюдов из Уральска в Лбищенск удалось доставить этот самолет, 1 авиамотор «Сальмсон» в 150 сил № 1740, различные запасные части и приборы.

24 января после упорного боя части Уральской Армии оставили Уральск. По сообщению газеты «Яицкая Правда» советские войска захватили в городе какой-то 1 самолет, по нашему, пока не подтверждаемому документально, предположению, это мог быть неисправный «Фарман-30» №444.

К 22 февраля 1919 г. 9-й авиаотряд прибыл в город Лбищенск. С этого дня отрядом временно командует подъесаул Н.П.Ларшин. Наступая на юг, войска советской 4-й армии 15 марта 1919 г. заняли Лбищенск, при этом, по сообщению газеты «Яицкая Правда» «… в числе военных трофеев был взят 1 аэроплан противника». Трудно сказать, что это была за машина. Известно, что самолет «Вуазен», с таким трудом спасенный из Уральска, вновь благополучно отправлен дальше в тыл. В результате наступления красных Уральское Войско оказалось на грани катастрофы, потеряно 2/3 территории, прекратилась связь с белой Сибирью, началось опасное разложение в рядах армии.

24 марта 1919 г. Войсковым Съездом был восстановлен пост Войскового атамана и им избран генерал-майор В.С.Толстов. Новый глава Войска прибывает на фронт в Мергенев и решительными мерами восстанавливает там порядок. Началась энергичная реорганизация Уральской Армии, которая тут же дала свои плоды. 1 апреля 1919 г. части Уральской Армии у Мергенева отразили наступление ударной группы советской 25-й стрелковой дивизии и сами перешли в контрнаступление. Вскоре тактический успех Уральской Армии под Мергеневым был развит в оперативный и советская группировка в Лбищенске оказалась полностью разгромленной.

Примерно в это время, в конце марта и начале апреля 1919 г., возобновились отдельные разведывательные полёты 9-го авиационного отряда в обстоятельствах, в иронично-шутливой манере изложенных в очерке от имени самого Н. П. Ларшина: «И вдруг, – смеясь, повествует есаул, – зовет меня, да еше другого летуна такого же, Смердина, атаман. Вот вам, говорит, самолёт – летите! Отцы святые! Да какие же мы лётчики! Да снежища горы понавалило, да морозища стоят! … Ну – ничего! Мигом единым нагнали казаков со станиц, расчистили от снегу площадку, даже песком посыпали, мехов понатащили – откуда только набрали! Одним словом – лети и никаких! Пошла молва по станицам, понавалило всяких депутаций, стариков, все собрались смотреть на наши полёты: «вот они наши соколики! вот они летуны наши уральские!» Тот водочки тащит, тот закуской потчует... чего не захоти – все будет, скажи только... А тут мотор – не работает, да и только!.. И разсказывает Парамоныч (В.П. – Ларшин), как все больше вокруг их самолёта становилась казачья толпа, как все угрюмее становились казачьи лица:

– Борис, говорю это я Смердину... Делай, что хошь – лететь надо! Живыми, все равно, отсюда не вылезть – убьют!.. А и верно: все ближе казаки к нам напирают и уже, слышно, гудят: «Чего там! Не желают лететь – и вся музыка!» Мороз стоит, а мы с Борисом мокрые, как из бани... В самый критический, казалось, момент мотор заработал и «горе-лётчики», как величал есаул себя и Смердина, полетели. Все мрачные казачьи подозрения мигом схлынули, уступили место бурному восторгу и, когда лётчики с грехом пополам выполнили первую разведку, их вытащили из гондолы и на руках отнесли к атаману в штаб».

Вероятнее всего, этот разведывательный вылет совершен на единственном, оставшемся в распоряжении самолете «Вуазен». Ревизия 9-го авиационного отряда от 3 апреля 1919 г. выявила, что самолёт оказался в удовлетворительном состоянии и «аппарат Вуазен мог бы летать, если бы имелось в достаточном количестве масло гаргойль и бензин». Акт этой ревизии очень интересен: «АКТ № 371. 1919 года, апреля 3 дня, военно-полевой контролер Волченко в присутствии вр.командующ.авиационным IX-м отрядом подъесаула Ларшина и делопроизводителя отряда Федоровича произвел ревизию названного отряда, при чем оказалось:

Денежной и материальной отчетности и подлежащих книг самостоятельно в отряде не ведется, так как по объяснению командующего отрядом, этим ведает штаб отдельного саперного батальона Уральской армии; равным образом нет в отряде и денежного ящика, а также не имеется в данный момент у командующего отрядом на руках каких либо денежных сумм и авансов; приказов по отряду не составляется, между тем как согласно временного штата, утвержденного нач.штаба Верховного Главнокомандующего 24 октября 1918 г. и объявленного в приказом по войскам Юго-Западной армии 31 декабря 1918 г. № 186, авиационные отряды составляют самостоятельные части и командиры таковых пользуются во всех отношениях правами командиров батальонов.

Ко дню ревизии на лицо в отряде: офицеров 4, чиновников 2, казаков 11, мотористов 5, лошадей 7, верблюдов 5. Верблюды взяты, по словам командующего отрядом, за неимением казенного обоза, для перевозки имущества отряда, у жителей в г. Уральске и подлежат возвращению, как взятые бесплатно, с согласия хозяев.

На основании имеющейся в отряде описи имущества, сданного в гор. Лбищенске 9 февраля ст.стиля с.г. командиром отряда поручиком Смирдиным вр.команд. тем же отрядом подъесаулу Ларшину, значится: аппарат «Вуазен» №4217 и к нему принадлежности: мотор №1740 в 150 лошад.сил, пропеллер №1719, счетчик «Телль», указатель «Уах», верхних плоскостей Фартри 2, нижних 2, стабилизатор 1, руль направления с фермами 1, арматура: магнет рабочих 150Нр 2, магнет кусковых 2, карбюраторов «зенит» 2, глушитель 1, водяная помпа 1, картер пусковой магнето 1, рабочий картер магнето 1, запасные части (разный комплект): касторки 25ф., гаргойля 20ф, альтиметров «Сотрензе» №2837 один, альтиметр «Маханх» 1, барограф №1327 один, секундомер один. При фактической проверке поименованное имущество оказалось на лицо, в удовлетворительном состоянии, так что аппарат «Вуазен» мог бы летать, если бы имелось в достаточном количестве масло Гаргойль и бензин.

Кроме того, часть имущества отряда, по словам командующего отрядом подъесаула Ларшина, была увезена 8 января ст.ст. сего года из гор. Уральска в г. Гурьев командиром отряда пор. Смирдиным, но какое именно имущество и в каком количестве сведений в отряде не имеется, за исключением одного альтиметра за №15187, на который имеется расписка поруч. Смирдина о взятии этого альтиметра с собою в г. Гурьев.

Подлежащая контрольной ревизии отчетность (очищенные расписками требовательные ведомости на разные виды денежного довольствия чинам отряда за истекшее время) отправлена в штаб саперного батальона.

По заявлению командующего отрядом по настоящее время не получены следующие виды денежного довольствия чинам отряда за прошлый год: 1) дровяные деньги, на варку пищи и хлебопечение за ноябрь и декабрь месяцы, 2) жалование казакам и деньги на мыльное довольствие за те же месяцы, 3) дровяные, жалование и суточные деньги мотористам за время с 15 августа по 1 января с.г. и 4) деньгами за недополученные продукты в счет солдатского пайка пор. Смирдина за ноябрь и декабрь месяцы».

Вскоре, в апреле 1919 г., 9-й авиаотряд был временно передан в ведение командира автороты. Фактически он прекратил свое существование, личный состав, сдав на хранение технику и имущество, направлен в другие части. Ларшин позже вспоминал, что «… в привычном конном бою, участвовал, как партизан, в борьбе против красных». В бою под Александровым Гаем 1 мая 1919 г. партизанского отряда подъесаула О.А.Чукалина подъесаул Н.П. Ларшин был ранен. Сведения о дате расформирования 9-го отряда 18 мая 1919 г. содержатся в послужном списке летчика-наблюдателя подпоручика Б.И.Кученева: «18 мая 1919 г. ввиду расформирования 9-го авиаотряда назначен в распоряжение Начальника военных сообщений инженера В.Пейросова».

У белых…

Поддержка, оказанная Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР) уральцам, стала решающей в восстановлении боеспособности авиации белой Уральской Армии. 20 июня 1919 г., по приказу Инспектора авиации Вооруженных сил на Юге России генерал-майора Кравцевича № 138, в Екатеринодаре началось формирование 10-го авиационного отряда «для обслуживания Уральского Войска».

Командиром отряда был назначен полковник Владимир Андреевич Юнгмейстер. Он был, бесспорно, очень опытным и известным военным летчиком русской армии. Свою службу в авиации поручик Юнгмейстер начал еще в 1913 г. в авиационном отделе Офицерской воздухоплавательной школы. С 2 марта 1914г. он являлся командиром 5-й авиароты, затем – командовал авиационным отрядом Гренадерского корпуса, а с 10 марта 1916г. возглавлял 4-й авиадивизион. В мировую войну за боевые заслуги был награжден орденами Св.Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Св.Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Св.Владимира 4-й ст. с мечами и бантом, Св.Анны 2-й ст. с мечами, Св.Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость». В аттестации 1916г. как командира 4-го авиаотряда говорилось: «…выдающийся лётчик, скромный, отличный товарищ, прекрасных нравственных качеств». В ноябре 1918 г. он прибыл на службу в Добровольческую Армию и прикомандирован к подвижной Авиационной базе, а 2 декабря 1918 г. – произведен в полковники.

В Екатеринодаре, помимо полковника Юнгмейстера, в 10-й отряд были также зачислены на должности летчиков поручик Борис Смирдин (как очевидно, приехавший с Урала), подпоручик Арзас Аракелов, прапорщики Василий Алексеевич Черкасов и Александр Хангулянц. На должности летчиков-наблюдателей назначались штабс-ротмистр Александров, подпоручики Борис Михайлович Фон-дер-Вейде (иногда встречается написание Ван-дер-Вейде) и Шиловцев. Об этих офицерах известно довольно мало. Подпоручик Аракелов с 27 ноября 1918 г. был прикомандирован к Авиационному парку Добровольческой Армии, с 11 по 17 мая 1919г. в составе 2-го взвода Офицерской Строевой Авиационной роты воевал на Манычском фронте. Прапорщик Хангулянц с начала 1917г. обучался в Севастопольской военно-авиационной школе и 25 ноября 1917г. удостоен звания «военный лётчик». С началом гражданской войны он служил в авто-части Добровольческой Армии, а 3 декабря 1918 г. прикомандирован к Авиационному парку. В мае 1919 г. также воевал в 1-м взводе Офицерской Строевой Авиационной роты на Маныче. Василий Алексеевич Черкасов произведен в прапорщики 23 февраля 1917 г., окончил Гатчинскую военно-авиационную школу и 25 ноября 1917 г. удостоен звания «военный лётчик». В 1918 г. проживал в Балаклаве, мобилизован в Добровольческую Армию, служил в Отдельной инженерной роте Астраханского казачьего корпуса, а с 15 февраля 1919 г. – прикомандирован к Управлению Инспектора Авиации ВСЮР.

Окончание формирования 10-го отряда 21 июня 1919 г. было отмечено Приказом Инспектора Авиации вооруженных сил на Юге России №156: «§7. Приказом Главнокомандующего за №1280 от 13 Июня сего 10-й Авиационный отряд сформирован с 8 сего Июня. Подлинный подписал Генерал-майор Кравцевич». (даты по ст.стилю – прим. авторов).

24 июня 1919 г. 10-й авиаотряд отправился в распоряжение Атамана Уральского казачьего Войска. В Екатеринодаре в качестве представителя для «выбивания» оборудования и запасных частей задержался прапорщик В.А.Черкасов. Он сразу приступил к поискам для отряда «покрышек, руля направления «Вуазена» (имевшегося в Гурьеве) и походной кузни». Точных сведений о материальной части 10-го авиаотряда пока не найдено. Известно лишь, что из Екатеринодара в Петровск (порт на Каспии, ныне – Махачкала) были доставлены как минимум 3 самолета – 1 «Ньюпор-17» и 2 «Фармана-20». «Ньюпор-17» являлся одним из лучших одноместных самолетов-истребителей мировой войны и производился серийно с мая 1916г. Самолет отличался очень высокой для своего времени маневренностью, значительной скоростью (до 170 км/ч.), скороподъемностью и прекрасными летными качествами. «Фарманы-20» составляли основу вооружения русской военной авиации к началу мировой войны и в 1917 – 1918 гг., как более ранняя модификация, уступавшая «Фарману-30», считались полностью устаревшей моделью.

В то время, когда 10-й авиаотряд полковника Юнгмейстера ожидал в Петровске отправки через Каспийское море на территорию Войска, в Гурьев прибыла еще одна авиационная часть, предназначенная для службы в Уральской Армии. История ее создания оказалась довольно непростой. В марте 1919 г. на Каспий в Петровск прибыла 266-я британская эскадрилья, гидросамолеты которой с мая по июль на борту бывших танкеров «Аладер Юсанов» и «Орленок», переоборудованных в гидроавиатранспорты, участвовали в налётах на Форт Александровский. К июлю 1919 г. английское военное присутствие на Каспии начало сворачиваться. Каспийская флотилия и авиация, после крайне трудных и долгих переговоров передавались в распоряжение Вооруженных сил Юга России. Другая часть военного имущества, в том числе и гидросамолеты бывшей 266-й эскадрильи – предназначена была Уральскому казачьему Войску.

27 июля 1919 г. из Петровска в Гурьев прибыл гидроавиатранспорт «Орленок», доставивший туда 2 британских гидросамолета «Шорт 184» для передачи уральцам. Самолет фирмы «Шорт» «Тип-184» был создан по заказу британского адмиралтейства как двухместный торпедоносец, разведчик и легкий бомбардировщик. Он оказался очень удачным самолетом, с большой бомбовой нагрузкой (до 326 кг.), скоростным (до 140 км/ч) и надежным. В мировой войне участвовало около 900 машин, в британском флоте использовались на гидроавианосцах и гидроавиатранспортах. В марте 1916 г. на гидросамолетах «Шорт» с авианосца «Виндекс» был совершен дерзкий налет на ангары с германскими цеппелинами под Тондерном.

В это же время в Баку, на базе бывшей здесь до революции Бакинской школы морской авиации, штабс-капитан по адмиралтейству Г.Я.Блюменфельд начал формировать отряд гидросамолетов. Блюменфельд (иногда встречается написание «Блуменфельдт») начал свою службу писарем 1-й статьи 2-го Балтийского флотского экипажа. 2 августа 1915 г. он прибыл для учебы в Петроградскую школу морских лётчиков, а 24 октября 1917 г. был произведен в подпоручики по адмиралтейству. Начало гражданской войны застало поручика Блюменфельда в Баку. Он принял участие в борьбе против турецких войск и красных в отряде Бичерахова. Приказом Главнокомандующего войсками и флотом Кавказа генерал-майора Л.Бичерахова 14 августа 1918 г. поручик Блюменфельд был произведен в штабс-капитаны по адмиралтейству. С 7 декабря 1918 г. Блюменфельд являлся начальником Отдела гидроавиации (фактически – начальником Бакинской школы), а с 19 декабря 1918 г. – начальником гидроавиации Каспийского моря. В Баку (к описываемому времени столице Азербайджана) оставалось довольно много офицеров, желавших вырваться из независимого Азербайджана и принять участие в борьбе с большевизмом. Азербайджанское муссаватистское правительство, хотя открыто и не противодействовало этим инициативам, симпатизировало скорее советской власти, чем Деникину, но было вынуждено оглядываться на англичан, которые стремились, после своего ухода с Каспия, оставить здесь боеспособные антибольшевистские силы.

В середине июня 1919 г. штабс-капитан Блюменфельд был командирован в Гурьев вместе со сформированным в Баку Гидро-авиационным отрядом. Отряд имел 6 гидросамолетов – 3 «М-9» с моторами «Сальмсон», 2 «М-5» с моторами «Моносупап» (один из них - № 5) и 1 «М-5» № 81 с мотором «Рон». В отряде числилось 6 офицеров – штабс-капитан Семен Георгиевич Усов, поручик Сосин, подпоручик Соловский, прапорщик по адмиралтейству Еремей Адольфович Кукуричкин, (в 1917 г. окончил Бакинскую школу морской авиации и оставлен инструктором), прапорщик Ивашиненко, 49 нижних чинов.

Из-за болезни Блюменфельд не смог отправиться со своим отрядом, и его временно возглавил офицер К.Павлов. На пароходе «Бакинец» техника и личный состав Гидро-авиационного отряда Уральской Армии были благополучно доставлены в Гурьев. Наличие этого отряда отмечается впервые в приказе по Уральской Армии от 23 июля 1919 г., когда упоминается зачисление туда прибывшего из ВСЮР лётчика-наблюдателя корнета Янушкевича.

Таким образом, к июлю 1919 г. в Гурьеве были сосредоточены 10-й авиационный отряд Юнгмейстера и Гидро-авиационный отряд, в командование которым вступил штабс-капитан Егоров. К этому времени в Гурьеве оказался посланец из Омска – военный летчик полковник Самойло, направленный к уральским казакам для оказания помощи при формировании авиационных частей. Полковник Самойло, вместе со штабс-капитаном Егоровым продолжили работу по подготовке Гидро-авиационного отряда к боевой деятельности. В архиве сохранился доклад полковника Самойло Начальнику Воздушного Флота от 10 августа 1919 г. Наряду с определенным преувеличением собственной роли («До моего прибытия в Уральской Армии авиации не существовало…»), в нем содержится важная информация о составе авиационных частей Уральской Армии: «…Гидро-отрядом командует морской летчик Штаб-капитан Егоров, успевший выказать себя необыкновенно смелым и энергичным летчиком и начальником. Благодаря ему целая операция корпуса Генерала Тетроева (правильно – Тетруева – прим. авт.), под Астраханью, в средних числах Июля, была блестяще закончена в 2 полетов».

По сведениям Самойло, самолеты Уральской Армии распределялись следующим образом:

- в 10-м авиационном отряде полковника Юнгмейстера имелось 2 «Фарман-30», 2 «Фарман-20» с моторами «Рон» и 1 «Ньюпор-17». 8 июля было дано полковником Шереметьевским указание выделить представителю 10-го авиаотряда в Екатеринодаре прапорщику Черкасову «в собранном и готовом виде самолет Анасаль за №01017(8 или 3) с мотором Сальмсон за №6059 сделавши к нему пулеметную установку». Однако документов, подтверждающих отправку самолета «Анасаль» в 10-й авиационный отряд и боевое использование его там пока не обнаружено;

- гидро-авиационный отряд располагал 3 гидросамолетами «М-9» с моторами «Сальмсон», 2 гидросамолетами «М-5» с моторами «Моносупап», 1 гидросамолетом «М-5» с мотором «Рон» и 1 самолетом «Вуазен» - «оставшийся от бывшего отряда Уральской армии и отремонтированный гидро-отрядом… Бензина и масла… в размере 2-х месячной потребности». Кроме этого, имелись 4 английских самолета (вероятнее всего – 2 гидросамолета «Шорт-184», 1 – неустановленной модели и 1 «Сопвич», оставшийся от уральской авиации), которые все, по непонятной причине и, на наш взгляд, ошибочно, Самойло числит в составе 10-го авиаотряда. Позже эти машины по документам используются лишь Гидро-авиационным отрядом на побережье Каспийского моря. В этой связи обоснованным выглядит предположение, что английские гидросамолеты (2 «Шорт-184» и 1 не установленной модели) сразу же были переданы для эксплуатации в Гидро-авиационный отряд. Двухместный разведчик и легкий бомбардировщик «Сопвич», ранее состоявший в 9-м Уральском авиационном отряде – после ремонта был направлен для эксплуатации в 10-м авиационный отряд полковника Юнгмейстера.

Таким образом, суммарное количество машин, находившихся в начале боевой деятельности в Гидро-авиационном отряде Уральской Армии, может быть оценено в количестве 10 единиц, в том числе 3 «М-5», 3 «М-9», 2 «Шорт-184», 1 «Вуазен», 1 – неустановленного типа.

По окончанию формирования Самойло информировал Омск о том, что «…вся авиация Уральской армии мною сдана Военному летчику Полковнику Юнгмейстеру и должна, как мы условились и донесли Войсковому Атаману, получать все снабжение от Инспектора В.С.Ю.Р.». В свою очередь полковник Юнгмейстер доносил из Петровска Инспектору авиации ВСЮР: «Из Баку в г.Гурьев прибыл гидро-авиационный отряд с командиром и приступил к работе. Временное руководство им (снабжение) я принял на себя, – до Вашего распоряжения. Прошу о зачислении на техническое довольствие».

Какая-то часть (возможно 1-2 боевых звена) Гидро-авиационного отряда, имевшего значительное количество самолетов (10 машин) вскоре была переброшен из Гурьева на фронт Астраханского отряда Уральской Армии.

Оставшиеся в Гурьеве гидросамолеты отряда (4-6 машин) вели систематическое патрулирование окрестностей города и акватории Северного Каспия, осуществляли воздушную разведку передвижений советских кораблей, обеспечивали походы судов Уральской флотилии и транспортных судов по маршрутам между Петровском, Гурьевым и Фортом Александровский. Постоянно существовала опасность, что сильная советская Каспийская флотилия высадит десант в районе Гурьева, где практически не было казачьих частей и захватит эту важнейшую тыловую и транспортную базу, что сразу же сделало бы положение Уральской Армии безнадежным.

В мае 1919 г. Астраханский отряд под командованием подъесаула Сережникова начал медленное продвижение от Гурьева по побережью Каспийского моря к Астрахани. Тем самым для Уральской Армии открыто новое операционное направление. Предполагалось, что Астраханский отряд окажет содействие с востока частям ВСЮР, наступавшим на Астрахань с запада и юго-запада. 19 мая 1919 г. частями Астраханского отряда был занят важный советский опорный пункт – Джамбай. Дальнейшее наступление против частей 11-й советской армии при поддержке авиации привело к новому успеху и занятию села Ганюшкино.

Авиационная группа Гидро-авиационного отряда в Ганюшкино осуществляла поддержку с воздуха Астраханского отряда Уральской Армии, вело разведку в направлении Астрахани и в Северном Каспии. В августе 1919 г. штабс-капитан Егоров вылетел на бомбардировку позиций противника на самолете «Шорт-184», но вскоре после взлёта взорвались бомбы, которые держал на коленях летчик-наблюдатель. Погиб весь экипаж самолета, машина оказалась полностью уничтожена. Погибшего Егорова сменил штабс-капитан Г.Я.Блюменфельд. В августе 1919 г. он был назначен и.о. начальника, а 14 октября 1919 приказом № 112 по Уральской Отдельной Армии – начальником Гидро-авиационного отряда Уральской Армии.

С момента прибытия 10-го авиационного отряда полковника В.А.Юнгмейстера в состав белоказачей Уральской Армии, он насчитывал 6 машин, а после захвата в Лбищенске в состав отряда были включены также 4 трофейных самолета Красной армии. Эти 4 самолета были захвачены 5 сентября 1919г. (день штурма штаба В.Чапаева в станице Лбищенская).

Перед выступлением на фронт личный состав 10-го отряда продолжал пополняться. В него поступили летчиками-наблюдателями подъесаул Н.П.Ларшин и поручик Н.В.Гудим-Левкович. 16 июля на штатную должность летчика назначен прибывший с речной канонерской лодки «Георгий» военный летчик подпоручик Станислав Демянович. 24 июля прапорщик Черкасов также прибыл в Гурьев и произведен в подпоручики. С 25 июля 1919 г. в 10-й отряд летчиком-наблюдателем направлен штабс-капитан Угольков.

В начале августа 1919 г. 10-й отряд, действуя с взлетно-посадочных полос в районе Сахарной и Калмыкова, активно использовался для поддержки казачьих частей на фронте и привлекался к полётам в глубину советской территории. Так, например, в первых числах августа 1919 г. в 7 волостях Николаевского уезда началось антибольшевистское восстание крестьян. В селе Букино был созван съезд повстанцев, который прошел под лозунгами «Долой войну, мобилизацию, комиссаров и коммунистов!». Повстанческие крестьянские отряды разгромили или разоружили советские карательные отряды, захватили подводу с боеприпасами. По данным советской агентуры, к повстанцам неоднократно прилетал самолет с офицерами от командования Уральской Армии, преодолевая расстояние от линии фронта вглубь советской территории на 200 – 250 верст.

6 августа 1919 г. для установления «связи с Уральским и Оренбургским войсками» из района Царицына прилетел помощник Начальника авиации Донской Армии капитан В.С.Веселовский. Он использовал оборудованный дополнительными баками австрийский двухместный самолет-разведчик «Ганза-Бранденбург» С.1, на котором преодолел около 500 километров над Волгой, пересек советские позиции, заволжские степи и Прикаспийскую полупустыню. 15, 16 и 18 августа донской лётчик, вместе с Войсковым Атаманом и командующим Уральской армией генерал-майором В.С.Толстовым в качестве наблюдателя, совершал продолжительные разведки из поселка Сахарный, пролетая над Мергеневым, Горячкинским, Лбищенском, Кожехаровским, Бухарской стороной Урала, Бударинским, Сламихинским, озером Челкар и р. Кушум. За эти полёты Веселовский был награжден Уральским Войсковым орденом Святого Архистратига Михаила. 20 августа донской «Бранденбург» покинул станицу Сахарная, направляясь в Гурьев и далее – в Новочеркасск.

Утром 7 августа 1919 г. в ходе боя частей 5-й Уральской дивизии у Январцева был потерян 1 самолёт из состава 10-го авиаотряда. Он сел в поле на окраине станицы, видимо – доставил срочную депешу, однако, вероятно из-за поломки, не смог взлететь. После двухчасового неудачного боя казаки стали уходить на юг, переправляясь через Урал, самолет пытались спасти при помощи упряжки лошадей, но красные его разбили попаданием снаряда.

К 20 августа 1919 г. на аэродроме в станице Сахарной базировалось лишь 3 белых самолета. Они регулярно совершали вылеты на разведку и бомбардировку позиций Красной армии. Так, например, уральским самолетом 26 августа «в Лбищенске и Горяченском брошено… 6 бомб с сравнительно удачным попаданием…» В начале сентября они, из-за отхода Уральской Армии на юг, перебазировались на новый аэродром в хуторе Мар-Костровский (20 верст южнее Калмыкова). Боевая работа осложнялась полным отсутствием ремонтной базы и запасных частей. По свидетельству источников, из-за этого не удавалось наладить деятельность не только авиации, но даже автомобильных подразделений. Изношенная техника постоянно выходила из строя, условия ее эксплуатации были крайне тяжелыми. Доставка авиабензина, масла, запасных частей производилась с Северного Кавказа морем по Каспию в Гурьев, а далее – гужевым путем по тракту Уральск – Гурьев на расстоянии в 500 верст.

К 11 сентября 1919 г. 10-й авиационный отряд полковника Юнгмейстера (Уральская Армия) имел всего 4 исправных самолёта, из них 2 – располагалось на аэродроме в станице Калмыково, 2 – на аэродроме в 22-х верстах к югу от Калмыково. Остальные, вышедшие из строя в процессе эксплуатации, были отправлены на ремонт в Гурьев.

24 сентября 1919 г. 10-й авиаотряд был выведен из подчинения Начальника Военных Сообщений Уральской Армии и вместе с Саперным батальоном, броневыми отрядами теперь переподчинен Начальнику Инженеров Армии. В Гурьеве же располагается какое-то воздухоплавательное подразделение Уральской Армии, имевшее 1 воздушный шар – привязной аэростат.

26 сентября 1919 г. части Уральской Армии перешли в очередное наступление. 27 сентября в 16 часов был послан самолёт в авиаразведку, его маршрут прошел в 10 верстах к западу от станицы Скворкино вдоль долины реки Кушум.