история санитарной авиации, медицинская авиация, авиация Казахстана, теги: история авиации и космонавтики; авторская книга; кто подарил людям крылья?; начало пути во вселенную; Валерий Стешенко; авиационный инженер; обсуждение истории развития; изучение биографии авиаторов; история авиации; вертолеты история.

Санитарная авиация

Республики Казахстан

Зарождение санитарной авиации

Еще в 1784 году, после демонстраций полета воздушного шара братьев Montgolfier, врачи начали рассматривать возможности, которые их пациенты могли бы получить от полетов на воздушном шаре. История воздушной медицинской транспортировки, берет свое начало с эвакуации 160 раненных солдат воздушным шаром от осажденного Парижа в 1870 году во время Франко-Прусской Войны.

Самые ранние случаи эвакуации раненых на необорудованных военных истребителях были описаны во Французской армии во время Первой Мировой Войны, в 1917 году.

В 1917 году в Австралии летчик и миссионер Джон Флинн, осуществил идею совмещения радио, авиации и медицины для создания прообраза австралийской Королевской воздушно-врачебной службы («Royal Flying Doctor Service»), которая является важной частью австралийской жизни и в настоящее время.

В 1920-1930 годах «воздушная скорая помощь» получила развитие практически во всех странах, где имелась авиация. Основным назначением санитарной авиации были: эвакуация больных и раненых из отдаленных и труднодоступных районов, доставка врачей для оказания неотложной медицинской помощи, перевозка медицинских грузов.

Санитарная авиация в СССР родилась по инициативе Российского общества Красного Креста и Красного Полумесяца, объявившего в 1925 году сбор средств на строительство санитарных самолетов. Первый советский санитарный самолет К-3 конструкции К.А.Калинина, способный перевозить одного медработника и двух больных на носилках, был построен в СССР в 1927 году и в 1928 году передан Воздушному Флоту для оказания медицинской помощи нуждающимся в эвакуации на большие расстояния. Именно тогда были произведены первые требования к оснащению летательного аппарата. В последующие годы были построены сотни санитарных самолетов различных типов, позволившие эвакуировать десятки тысяч раненых и больных, как в мирное, так и в тяжелое военное время.

Справочно: Декретом Совнаркома, подписанным В. И. Лениным в августе 1918 г., на базе организаций и формирований пролетарского РОКК и КП. Согласно этому декрету, Советское общество продолжило деятельность Российского общества как члена Международного Красного Креста на основе «широкого привлечения в число членов общества пролетарских организаций, союзов и учреждений». Широкое участие трудящихся масс обеспечило весьма эффективную деятельность нового общества в период гражданской войны, борьбы с голодом, при восстановлении разрушенного хозяйства страны, а затем в «социалистическом и коммунистическом строительстве».

Кроме создания санитарных отрядов, пунктов первой помощи, Советский РОКК и КП на всех фронтах гражданской войны вел активную работу по обеспечению эпидемиологического благополучия в войсках и в тылу. Он принимал деятельное участие в своевременной эвакуации раненых и больных красногвардейцев, квалифицированном их лечении, в организации питания, дезинфекционного дела и борьбе с эпидемиями. Для этого обществом были созданы 63 эпидемиологических отряда, 137 госпиталей, 53 пункта питания, много дезинфекционных и прачечных отрядов. Были организованы инфекционные госпитали и больницы более чем на 30 000 коек для лечения больных тифами, паратифами, оспой, дизентерией и другими заболеваниями. Учреждения, отряды, пункты были обеспечены необходимыми кадрами.

Советский РОКК и КП в 1921 году был принят в Международный Комитет Красного Креста в Женеве.

29 мая 1923 года представители обществ РОКК и КП республик СССР подписали декларацию о создании Союза Обществ РОКК и КП СССР.

В доступных архивных фондах имеются только обрывочные сведения о работе Центрального управления санитарной авиации (1933 – 1949 годы) и о разработке «Положения о санитарной авиации СОКК и КП СССР» (1939 год).

(По материалам: 1) сайт: «Научная библиотека диссертаций и авторефератов»; 2) Государственного архива Российской Федерации, Фонд: Р-9501, Опись: 17, Ед.хранения: 8756, Дело: 8756; 3) Государственного архива Российской Федерации, Опись: 4, 144 Ед. хр.).

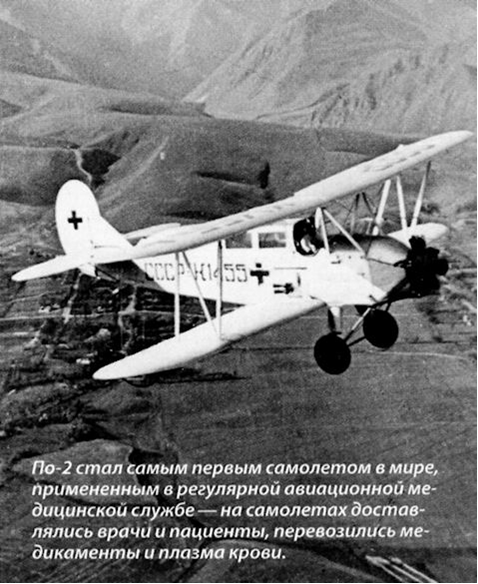

Самолет К-3, как и его облегчённый вариант К-4, успешно применялся в санитарной авиации СССР (подробнее об этих самолетах - в конце странички). Использовались также самолёты Ш-2 В.Б.Шаврова, С-1, С-2, С-3, По-2С и По-2Л Н.Н.Поликарпова, АИР-6 А.С.Яковлева, САМ-5 А.С.Москалёва.

В процессе развития авиационной техники шёл поиск оптимальной структуры организационной системы санитарной авиации, форм ее взаимодействия между органами управления Воздушного Флота и здравоохранения.

История санитарной авиации в Казахстане, как службы оказывающей квалифицированную медицинскую помощь жителям отдаленных районов, началась во второй половине 1930 годов. В этом году было учреждено Казахское управление Всесоюзного объединения гражданского воздушного флота СССР (ГВФ), переименованное в 1934 году в Казахское территориальное управление гражданского воздушного флота СССР.

Первоначально для решения задач по линии санитарной авиации были определены отдельные самолеты в структуре Наркомздрава Казахской ССР (был создан 26 августа 1920 года). Эти самолеты выполняли противочумную и противомалярийную обработку местности, перевозку медицинского персонала и тяжелобольных, лекарственных средств. Освоение авиаторами воздушных трасс проходило в сложных условиях, - фактически не было средств навигации и связи, метеорологического обеспечения полётов, технических баз. Полеты осуществлялись по наземным ориентирам и магнитному компасу. Посадочные площадки подбирались пилотами визуально.

Одним из первых кто выполнял санитарные полеты в казахстанском небе был пилот Михаил Медов. Еще в 1935 году он выполнял санитарные полеты в Западно – Казахстанской области. Вылетая за тяжелобольными в населенные пункты области, Медов с воздуха подбирал посадочные площадки, делал их описание, рисовал планы. Это пригодилось потом при открытии местных авиалиний.

В ноябре 1937 года санитарная авиация была передана из Наркомздрава СССР в Главное Управление ГВФ СССР, тоже произошло и в союзных республиках. Эта передача значительно упростила систему летной и технической эксплуатации авиационной техники.

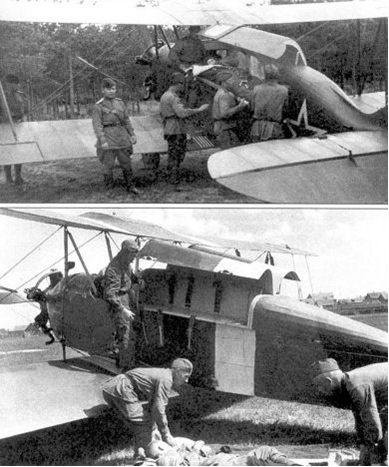

На фото: Таджикистан 1938 год.

В годы военного лихолетья

Наиболее интенсивно санитарная авиация развивалась в годы военного лихолетья.

В боях у реки Халхин-Гол, продолжавшиеся с весны по осень 1939 года на территории Монголии между СССР, МНР с одной стороны и Японской империей совместно с Маньчжоу-го (Государство Маньчжурия) с другой, выявилось огромное значение авиационного санитарного транспорта в системе этапного лечения с эвакуацией по назначению. Там применяли двухмоторные самолеты и бомбардировщики ТБ-3, на которых в г.Читу было эвакуировано 700 раненых. Несколько позже в качестве санитарных начали использовать переоборудованные самолеты «Дуглас», которые могли вмещать 18 раненых на носилках, а на самолетах Ли-2 можно было перевозить уже по 24 таких раненых.

В период советско-финской войны, с 10 декабря 1939 года по 20 марта 1940 года, гражданские самолеты санитарной авиации СССР перевезли более 21 тысячи раненых, более 1000 человек медперсонала.

Исключительно велика была роль санитарной авиации в годы Великой Отечественной войны. Санитарную авиацию тогда представляли транспортные самолеты ВВС и ГВФ. В 1942 г. были сформированы отдельные санитарные авиационные эскадрильи и санитарные авиационные полки. В 1943 г. были созданы отдельные санитарные полки, которые находились в подчинении начальников санитарных управлений фронтов. В конце Великой Отечественной войны сложилась четко организованная система использования авиации для эвакуации раненых. На небольших санитарных самолетах, для которых не требовались специальные взлетно-посадочные полосы, перевозили раненых из в лечебные учреждения армейского и фронтового тыла, а на средних и по тем временам больших самолетах типа Ли-2 эвакуировали раненых в глубь страны. Требования к пилотам и штурманам санитарной авиации были исключительно высокими, поскольку значительную часть полетов осуществляли ночью, посадки приходилось делать на совершенно незнакомых и маленьких площадках, была велика вероятность встречи с вражеской авиацией.

В период Великой Отечественной войны только на Западном фронте санитарная авиация, перевезла 34198 раненых и больных, более 27 тонн медицинского имущества, 10102 литров крови, 29 921 дозу бакпрепаратов. Из числа эвакуированных и больных 25% перевезено с фронта и 75% из полевых эвакуационных приемников.

С предельным напряжением трудились авиаторы санитарных авиаэскадрилий ГВФ. За годы Великой Отечественной войны гражданские авиаторы эвакуировали около 347 тысяч тяжелораненых, доставили на фронт более 2 тысяч тонн консервированной крови и около 1700 тонн медикаментов.

Кроме повседневной работы по эвакуации раненых из медсанбатов, они перевозили раненых из прифронтовых госпиталей в тыл страны. В ходе крупных наступательных операций, когда число раненых резко возрастало, а другие виды транспорта полностью переключались на обеспечение боевых действий войск, на помощь приходили экипажи транспортных самолетов фронтовых частей ГВФ.

В 2016 году свое 70 летие встретил старейший работник гражданской авиации Казахстана Винокуров Виктор Николаевич, который и сегодня продолжает трудиться в авиакомпании АО «Южное небо», являясь практическим организатором полетов самолетов Ан-2 и Ан-24 по линии санитарной авиации. Недавно я (авт. сайта), случайно, разговорил Виктора Николаевича на тему, как часто летали самолеты санитарной авиации в советское время, какие были особенности и он скромно поведал:

- Летали много, из положения дежурства. Я летал КВС (командиром воздушного судна). Случаи бывали разные. Один раз, летом 1971 года под вечер, мне пришлось посадить самолет на одном из военных аэродромов, - стало плохо женщине, которую мы перевозили. Нужна была кровь для переливания. Вариантов не было, - я стал донором. Потом полетели дальше. Начальство узнав об этом донорстве, забрало у меня пилотское свидетельство. Потом, когда врачи сообщили моему руководству о том, что женщина выжила благодаря моему донорству – меня реабилитировали…

Развитие санитарной авиации

Параллельно с военной авиацией в послевоенные годы началось бурное развитие гражданской авиации.

В 1963 году санитарная авиация вновь введена в состав министерства здравоохранения. При многих больницах были созданы отделения экстренной и плановой консультативной помощи. Врачи этих отделений и составляли бригады санитарной авиации. К 1968 году в СССР насчитывалось 164 больницы, к которым были приписаны самолёты и вертолёты санитарной авиации.

Широкое применение в санитарной авиации получили самолеты Як-12С, Як-12М и Як-12А А.С.Яковлева, Ан-2С О.К.Антонова.

Казахское территориальное управление гражданского воздушного флота СССР в 1965 году преобразовано в Казахское Управление гражданской авиации Министерства авиации СССР.

В конце 1970-х годов число вылетов авиации в медицинских целях в Советском союзе превышало 100 тысяч в год. Практически каждый регион СССР был обеспечен легкими санитарными самолетами и вертолетами.

Первый в СССР санитарный вертолёт был вариантом лёгкого вертолёта Ми-1 М.Л.Миля. Он имел две подвешенные по бокам фюзеляжа легкосъёмные гондолы для перевозки больных (по одному на носилках в каждой гондоле). Гондолы посредством туннеля соединялись с кабиной, в которой размещался столик для инструментов и медикаментов. Подобные гондолы использованы и на санитарных вариантах вертолётов Ка-15М и Ка-18 Н.И.Камова. На санитарных вариантах вертолётов Ми-2, Ми-4, Ми-8Т, Ми-17 и Ка-25К больные размещаются внутри кабины, причём кабины вертолётов Ми-8ТМ и Ми-17 оборудованы как операционные.

В 1980 году в ОКБ Антонова создан санитарный самолёт Ан-26М с реанимационно-хирургической палатой, палатой интенсивной терапии и отсеком медперсонала. В это же время под медицинские нужды переоборудовались самолеты Ан-28, Ту-104, Л-410.

Дальнейшим развитием массового применения самолетов для эвакуации раненых и больных послужила война в Афганистане. Во время наступлений 90% раненых эвакуировалось с поля боя вертолетами (74% -1981 год и 94,4% - 1987 год). Число раненых, эвакуированных в первые три часа после ранения в полевые или армейские госпиталя, увеличилось с 48% в 1980 году до 53.1% в 1987 году. Доля раненых со временем эвакуации 12 часов или более, сократилась с 19% в 1980 году до 5% в 1987 году.

С 1980 по 1988 годы осуществлена междугородняя транспортировка самолетами в Афганистане около 40 000 пациентов (раненные составили 42.1%, больные 57.9 %). Еще 78000 пациентов (из них раненных 26 %) транспортированы из армейских госпиталей в Афганистане в 340 Окружной Военный госпиталь в Ташкенте, для дальнейшего лечения. Система эвакуации позволяла оказывать высокоспециализированную помощь нуждающимся в ней раненым. Более чем 40 % раненых проходили лечение в Советском Союзе.

В 1983 году в Советском Союзе в ОКБ имени С.В.Ильюшина на базе военно-транспортного самолёта Ил-76МД был разработан и запущен в эксплуатацию летающий госпиталь Ил-76МД «Скальпель». В фюзеляже самолета были установлены три больших контейнера-модуля, электрифицированных и соединенных между собой. В первом из них размещены два операционных стола, аппараты искусственной вентиляции легких, отсосы, светильники – все приспособления, необходимые для проведения хирургической операции. Во втором – реанимационном отсеке расположены две койки, оборудование для поддержания искусственного дыхания, рентгеновский кабинет. Третий модуль спланирован как чисто транспортный, рассчитанный на 12 подвесных носилочных койко-мест. Все 3 модуля вместе с приданными им силовыми подстанциями были оснащены колесами, чтобы в случае необходимости их можно было бы вывезти из самолета при помощи лебедки и развернуть в полевых условиях. «Скальпель» широко использовался для эвакуации раненых во время войны в Афганистане, межнациональных конфликтах на территории бывшего СССР в 1990-е годы. В настоящее время этот уникальный самолет-госпиталь не эксплуатируется.

В Казахстане, в 1970 - 1980-х годах общее количество самолетов малой авиации, таких как Ан-2, Як-12, Морава составляло порядка 700 единиц, некоторые из них использовались и для перевозки больных, рожениц и медицинского персонала. Причем действовало тогда более 400 аэродромов местных воздушных линий.

Интересна Инструкция по применению санитарной авиации в СССР, - приведу её полное содержание с пометками (красным цветом), которые наверняка будут полезны современным специалистам:

"УТВЕРЖДЕНА

|

МГА |

МИНЗДРАВОМ |

|

|

№ 7/и |

||

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Станции и отделения экстренной и планово - консультативной медицинской помощи, организованные в составе областных (республиканских, краевых, окружных) больниц для приближения высококвалифицированной медицинской помощи к населению городов, районов, областей, автономных республик, краев, обслуживаются воздушными судами (ВС) гражданской авиации (ГА) на договорных началах.

Вылеты ВС по заданию станций или отделений экстренной и планово - консультативной помощи производятся при необходимости:

перевозки врачей - специалистов и других медицинских работников для оказания экстренной и консультативной медицинской помощи больным на место;

эвакуации больных, нуждающихся в специализированной медицинской помощи, которая не может быть обеспечена на месте, а также эвакуации больных в лечебно -профилактические учреждения по месту их жительства;

проведения на местах неотложных диагностических и лабораторных исследований, требующих применения специальной медицинской и лабораторной аппаратуры (переносных рентгеновских аппаратов, флюорографов и т.д.);

выполнения заданий по оказанию плановой консультативной и организационно-методической помощи лечебно - профилактическим учреждениям городов и районов области (республики, края, округа);

срочной доставки в лечебно - профилактические учреждения медикаментов, крови, кровозаменителей и других медицинских грузов, необходимых для спасения жизни больного;

транспортировки медицинских работников и необходимых медицинских грузов (лекарственных, дезинфекционных средств и т.д.) к месту проведения срочных противоэпидемических мероприятий.

2. К станциям и отделениям экстренной и планово - консультативной медицинской помощи приравниваются диспетчерские пункты центральных районных больниц, которым органы здравоохранения исходя из местных условий (отдаленность, сложный рельеф местности и т.д.) могут предоставить право выдачи санитарного задания.

3. Использование ВС станциями и отделениями экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областных (республиканских, краевых, окружных) больниц должно отвечать "Основным условиям выполнения авиационных работ в отдельных отраслях народного хозяйства воздушными судами гражданской авиации СССР".

4. Для выполнения работ, перечисленных в п.1, предприятие ГА выделяют ВС, отвечающие санитарно - гигиеническим требованиям и приспособленные для перевозки носилочных больных и медицинского персонала.

5. Количество ВС, выделяемых авиапредприятиями для оказания медицинской помощи населению, типы ВС, район работ, место их базирования, порядок взаиморасчетов определяются договорами, заключаемыми станциями или отделениями экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областных (республиканских, краевых, окружных) больниц с предприятиями ГА. ВС, выделенные станции или отделению экстренной и планово - консультативной медицинской помощи, не могут быть использованы на других работах без разрешения заведующего отделением.

В тех случаях, когда имеется малый объем работ по выполнению санитарных заданий, полеты выполняются на основании письменного разрешения сторон о периодическом авиационном обслуживании или, в отдельных случаях, по разовым заявкам больниц. Разовые заявки выполняются в согласованные сторонами сроки.

6. При отсутствии на базе авиапредприятия ВС для выполнения экстренного санитарного задания, связанного со спасением жизни людей, командиру предприятия ГА (эскадрильи) разрешается снимать их с любых видов полетов.

7. Полеты по оказанию медицинской помощи населению предприятия ГА выполняют на основании санитарного задания станции или отделения экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы. Обслуживание ВС, выполняющих срочные полеты по оказанию медицинской помощи, во всех аэропортах (аэродромах) должно выполняться в первую очередь.

8. Когда санитарные задания органов здравоохранения не могут быть выполнены в силу малого радиуса действия выделяемых ВС, а также когда на рейсовом ВС можно ускорить оказание медицинской помощи, предприятия ГА организуют перевозку медицинского персонала и носилочных больных рейсовыми ВС. В этих случаях по предъявлению заявки на санитарное задание в кассу Аэрофлота работникам здравоохранения и больным предоставляются вне очереди места на рейсовых ВС.

Предприятия ГА обеспечивают также перевозку рейсовыми ВС небольших партий консервированной крови (2 - 3 ампулы), консервированной кожи и других трансплантантов и медикаментов, упакованных в специальные контейнеры, с соблюдением требований нормативных документов МГА по грузовым перевозкам, в сопровождении медицинского работника. Оплата за указанные перевозки взымается по существующим тарифам на общих основаниях.

Больным, следующим с разрешения учреждений здравоохранения рейсовыми ВС, предоставляются места в первую очередь при предъявлении заключения медработника здравпункта аэровокзала.

II. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАЯВОК НА ПОЛЕТ

9. Заявки на полет для выполнения работ, указанных в п. 1, подаются:

- в базовых аэропортах в службу ПАПХ, а там, где ее нет - в службу организации перевозок (СОП);

- в аэропортах МВЛ - начальнику аэропорта пли старшему диспетчеру ООП (АДП).

10. В случаях, связанных со спасением жизни людей, в целях ускорения выпуска ВС в полет со срочным санитарным заданием, лечебно - профилактическим учреждениям разрешается давать заявку на ВС по телефону, радио, телеграфу, а командирам предприятий ГА (подразделений) выпускать ВС без письменных заявок, с последующим оформлением документации.

11. Медицинские работники, выдающие заявки на полет по оказанию экстренной медицинской помощи, должны делать надпись или ставить штамп на заявке "Скорая помощь". При выполнении срочных санзаданий в ночное время, степень срочности указывается лицом, определенным инструкцией по оказанию медицинской помощи конкретного аэропорта.

Степень срочности в оба направления указывается в задании на полет командиром подразделения ГА (дежурным командиром) на основании заявок организаций здравоохранения, которые несут ответственность за их обоснованность.

12. Срочные заявки по оказанию экстренной медицинской помощи с надписью "Скорая помощь" должны выполняться в день их поступления.

13. Заявки на полеты, не связанные с оказанием экстренной помощи, должны согласовываться накануне дня вылета с подразделением ГА.

14. Все заявки регистрируются медицинским работником, выдающим санитарное задание, в специальные журналы с указанием времени поступления вызова и подачи заявки.

Поступление заявки на полет в подразделение ГА должно быть зарегистрировано и подтверждено подписью командира авиаэскадрильи, авиазвена независимо от возможности его выполнения (приложение 1).

III. ДОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, БОЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ ГРУЗОВ

15. Заказчик обязан страховать в органах Госстраха своих медицинских работников, участвующих в полете или, перевозимых без приобретения билетов на выделяемые по договору ВС.

16. Медицинский персонал обязан прибыть, а грузы должны быть доставлены на аэродром не позднее чем за 30 мин. до вылета. В противном случае подразделение ГА не несет ответственности за своевременность выполнения заявки на полет.

17. Доставка, погрузка больных и грузов на аэродромах вылета и в пункте вызова, а также их выгрузка производится силами и средствами учреждений здравоохранения под наблюдением медицинского персонала, в присутствии одного из членов экипажа или авиатехника.

Погрузка и выгрузка больных пассажиров, следующих по бесплатным талонам самостоятельно или с разрешения учреждений здравоохранения, и доставка их в медпункт аэровокзала производятся силами грузчиков отдела перевозок аэровокзала.

18. Перевозка больных на ВС производится в сопровождении медицинского работника. В случае отсутствия сопровождающих лиц командир подразделения или пилот имеет право отказаться от выполнения такого полета.

19. Состояние транспортабельности больного рейсовыми ВС определяют в лечебно - профилактических учреждениях, направляющих больного. Предприятия ГА никакой ответственности за состояние больного на земле (аэродроме) и в воздухе не несут.

20. Полеты по доставке медицинских грузов в районы с посадкой на аэродромы, где нет обслуживающего персонала ГА, или на площадки, подобранные с воздуха, выполняются с медицинским работником, который сопровождает и обеспечивает доставку медицинского груза по назначению.

Если в пункте назначения гарантирована встреча ВС, на борту которого находится медицинский груз, то допускается выполнение санитарного задания без сопровождающих лиц.

Ампулы с кровью и другими медицинскими препаратами принимаются к перевозке без сопровождения медицинских работников только упакованными в специальные контейнеры. Ампулы с кровью в мягкой упаковке к перевозке ВС без сопровождающего медицинского работника не принимаются.

21. Станция и отделение экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы обеспечивают встречу и быструю эвакуацию носилочных больных, доставляемых ВС на базовый аэродром.

При одновременном использовании четырех и более ВС станция и отделение экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы выделяет дежурный медицинский персонал, который находится непосредственно в подразделении ГА (на аэродроме) и руководит в течение всего периода полетов приемом и эвакуацией больных, медицинского персонала и грузов по назначению.

Если после прилета ВС на базовый аэродром больным приходится ждать средств доставки более 30 мин. или выясняется отсутствие средств доставки, начальник аэропорта принимает меры по доставке больного по назначению с отнесением расходов за счет станции или отделения экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы.

Плата за транспортировку больного взимается со станции или отделения экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы по существующим тарифам с приложением справки командира подразделения ГА, в которой указывается время прилета ВС с больным, время ожидания транспорта лечебно - профилактического учреждения и время вызова другого транспорта для доставки больного по назначению.

22. Все лица, прибывшие на аэродром (посадочную площадку) для участия в полете ВС оказанию медицинской помощи, должны быть в одежде, соответствующей условиям данного полета. Носилочные больные должны быть снабжены постельными принадлежностями: одеялами, подушками и прочим, а в зимнее время - и спальными мешками, необходимыми на время полета и для наземных перевозок.

При наличии сведений о невозможности выполнения санитарного задания с посадкой ВС в пункте назначения медицинский персонал и груз могут быть сброшены на парашютах в соответствии с требованиями "Руководства по парашютно - спасательной подготовке", что должно быть предварительно обусловлено заданием командира авиаотряда и письменным согласием лечебно - профилактического учреждения, подающего заявки на полет. В этом случае экипаж ВС должен иметь соответствующую подготовку.

Парашюты для медицинского персонала и грузов в случаях, предусмотренных в п. 22, выделяют предприятия ГА согласно заявкам отделении экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областных (республиканских, краевых, окружных) больниц.

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ

23. Полеты по обслуживанию организаций здравоохранения выполняются по воздушным трассам, МВЛ и по установленным кратчайшим маршрутам по согласованию с органами УВД.

24. Полеты по обслуживанию организаций здравоохранения выполняются днем и ночью по ПВП, ОПВП и ППП при условиях, соответствующих указанным правилам.

В случае крайней необходимости командир предприятия (подразделения) ГА при согласии командира ВС имеет право под свою личную ответственность организовать полет с отступлением от порядка и правил полета, изложенных в НПП ГА - 85 и норм летного и рабочего времени. О своих действиях эти должностные лица немедленно информируют ЦПДУ ГА.

25. Для выполнения полетов по санитарным заданиям назначаются наиболее опытные пилоты, подготовленные к выполнению полетов согласно нормативным документам МГА.

Командование подразделений ГА обязано обращать особое внимание на качество подготовки и допуск командиров (пилотов) ВС к полетам по оказанию медицинской помощи.

26. При работе по обслуживанию противоэпидемических и карантинных мероприятий экипажи ВС выполняют все инструкции и указания органов здравоохранения по личной защите и профилактике (прививки и т.п.).

Санитарная обработка материальной части проводится силами и средствами учреждений здравоохранения под наблюдением технического состава, подразделений ГА.

27. В целях своевременного выполнения полетов по оказанию медицинской помощи командир подразделения ГА организует дежурство экипажей (по количеству выделяемых ВС) в постоянной готовности к выполнению заявок санавиации.

В тех случаях, когда полеты выполняются по разовым заявкам, подразделение ГА может привлечь к выполнению полета экипаж, назначенный на дежурство по аварийно - спасательным работам.

28. В целях ускорения вылета экипаж ВС при заступлении на дежурство должен тщательно изучить фактическую и прогнозируемую погоду района обслуживания.

По предварительно полученной информации о пункте вызова ВС, до получения заявки на выполнение задания, экипаж производит оформление полетной документации в АДП для вылета в указанный пункт.

Разрешение на вылет по оказанию экстренной медицинской помощи экипаж может получить лично по наземным средствам связи без повторного оформления документов в АДП.

При срочных полетах вылет ВС разрешается выполнять по ориентировочным прогнозам, без данных о фактическом состоянии погоды по маршруту и в пункте посадки. Штурманский расчет в этом случае экипажу разрешается производить до первого пункта посадки с последующим расчетом по дальнейшему маршруту.

Разрешение на повторный вылет по экстренному санитарному заданию командир ВС может получить по каналам связи или по телефону от диспетчера службы движения (АДП, МДП) при согласовании с дежурным командиром летного отряда или с командиром эскадрильи, звена с последующим оформлением документации.

В этом случае консультацию о погоде командир ВС получает по телефону от аэродромной метеослужбы (АМСГ) или в воздухе по каналам связи.

Более подробный и конкретный порядок, дата оказания экстренной медицинской помощи, должен быть разработан применительно к каждому аэропорту с учетом требований нормативной документации МГА и внесен в Инструкцию по производству полетов данного аэродрома.

С этой целью стоянки ВС устанавливаются вблизи зданий аэровокзала или в местах, удобных для более быстрой погрузки и выгрузки больных, заправки горючим.

29. Полеты по плановым консультациям и другие несрочные вылеты выполняются в часы, указанные в заявке на полет, полученной накануне.

Вылет для оказания экстренной медицинской помощи должен выполняться летом не позднее, чем через 30 мин., зимой - не позднее, чем через 1 час с момента получения заявки.

Во всех случаях при подготовке ВС к полету для оказания экстренной медицинской помощи в салоне должна быть произведена влажная уборка.

30. При задержке ВС в пункте назначения на время, превышающее срок действия прогноза погоды, командир экипажа обязан принять меры для получения нового прогноза погоды. В случае невозможности его получения при продолжении срочности санзадания разрешается вылет и визуальный полет по фактической погоде до аэродрома назначения. При окончании срочности санзадания в дневное время разрешается вылет по фактической погоде и визуальный полет с получением погоды на борт до аэродрома базирования или запасного аэродрома.

31. Выпуск и прием ВС для оказания экстренной медицинской помощи производится в соответствии с требованиями НПП ГА и минимумом погоды данного пилота.

32. Выпуск, обслуживание и прием ВС, выполняющих полеты по оказанию медицинской помощи, во всех аэропортах ГА и аэродромах других ведомств должны выполняться в первую очередь.

В промежуточных аэропортах ВС, выполняющие срочные полеты по оказанию медицинской помощи, выпускаются при наличии летной погоды и пригодности аэродрома для данного типа ВС.

33. В целях обеспечения срочного приема ВС на аэродромах других ведомств диспетчерская служба аэропортов ГА обязана иметь тесную связь с руководством аэродромов ведомственной авиации по вопросу приема и выпуска ВС, выполняющего санитарное задание.

34. Командир отряда ГА и ПДСП несут полную ответственность за своевременный вылет ВС ответственность за своевременное обслуживание полетов по заявкам с надписью "Скорая помощь".

ДНЕВНЫЕ ПОЛЕТЫ

35. Дневные полеты ВС по санитарным заданиям выполняются как по воздушным трассам, так и по маршрутам вне трасс, в зависимости от района полетов, метеоусловий и типов ВС. При выполнении этих полетов разрешается производить посадки ВС на площадки, подобранные с воздуха.

36. Посадки ВС, выполняющих срочные санитарные задания в равнинной и холмистой местности, на площадки, выбранные с воздуха, разрешаются в соответствии с НПП ГА.

37. Дневные полеты по оказанию экстренной медицинской помощи разрешается выполнять на самолетах 4-го класса и вертолетах 1, 2, 3 классов в равнинной и холмистой местности при высоте облачности не ниже 100 м (истинная безопасная высота при этом должна быть не ниже 50 м) и видимость не менее 1000 м. При полетах в горной местности безопасная высота должна быть не ниже 300 м, а видимость не менее 2000 м.

38. Срочные вылеты с аэродромов, не оборудованных для ночных полетов, разрешается начинать в равнинной и холмистой местности с рассветом, в горной - с восходом солнца.

Заканчивать полеты необходимо:

в равнинной и холмистой местности - за 30 мин. до наступления темноты;

в горной местности - не позднее захода солнца;

в районах 60![]() с. ш. и севернее - за 30 мин. до наступления темноты.

с. ш. и севернее - за 30 мин. до наступления темноты.

Полеты по оказанию экстренной медицинской помощи с посадкой на аэродромы, оборудованные для ночных полетов и имеющие средства связи, ограничиваться временем суток не должны.

39. При перевозке больных пилотам ВС запрещается совершать резкие подъемы и снижения, а также виражи с креном более 150.

40. ВС может быть задержано врачом в пункте назначения на срок, превышающий срок действия прогноза погоды, полученного пилотом при вылете, только при наличии медицинских показаний, оправдывающих необходимость такой задержки. В остальных случаях при вылете на самолете на расстояние до 200 км (а на вертолете - до 100 км) экипаж имеет право вернуться на базу и вылететь за больным или врачом другим рейсом.

41. В исключительных случаях разрешается выпуск ВС для оказания экстренной медицинской помощи при неустойчивой метеообстановке. При этом заявка подтверждается повторной записью "Скорая помощь", а в случае невозможности выполнения задания оформляется документация в соответствии с п. 60.

42. Работники здравоохранения обязаны оказывать помощь пилоту в уточнении нового прогноза погоды на обратный полет, вплоть до заказа срочной связи по радио, телефону, телеграфу или другим имеющимся средствам.

43. Если при посадке в пункте вызова своевременная встреча ВС не обеспечена, то командиру ВС предоставляется право ожидать встречающих лиц зимой 1 час, летом - 2 ч при условии своевременного возврата ВС на базовый аэродром в установленные сроки.

44. Станциям и отделениям экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областных (республиканских, краевых, окружных) больниц разрешается совмещать выполнение нескольких санитарных вызовов за один полет.

45. Если вблизи пункта вызова на расстоянии не более 6 км имеются аэродромы местных воздушных линий или других ведомств и до медицинского учреждения имеется хорошая дорога, посадки ВС должны производиться только на этих аэродромах. При отсутствии таких аэродромов пилоту предоставляется право по согласованию с представителем здравоохранения, находящимся на борту, решать вопрос о месте посадки или возврата в пункт вылета.

Посадка вертолетов производится около населенных пунктов, по возможности ближе к учреждениям здравоохранения.

46. При полетах с ночевкой или при продолжительной стоянке вне аэродрома на борту ВС в необходимых случаях может находиться лицо технического состава, которое записывается в задание на полет.

47. Выполнение санитарного задания с ночевкой в пункте назначения допускается в следующих случаях:

при доставке медицинского персонала или груза для оказания экстренной медицинской помощи больному;

при срочной эвакуации больного, если на обратный рейс не хватает дневного времени, а аэродром посадки не оборудован ночным стартом;

при доставке врачей для плановых консультаций на такое расстояние, при котором обратный полет превысит суточную санитарную норму налета пилота.

Примечания:

1. Вылет ВС с ночевкой в пункт вызова выполняется пилотом при условии возможности обеспечения экипажа сведениями о погоде на следующий день по обратному маршруту полета.

2. При задержке ВС в пункте вызова должна быть оборудована стоянка с надежным креплением.

3. Руководитель соответствующего лечебно - профилактического учреждения принимает меры по устройству на ночлег больного, сопровождающего и экипажа, а также по охране ВС.

4. Если в пункте вызова не обеспечены условия, предусмотренные пунктами примечания 1, 2 и 3 пилот вылетает на ночевку на ближайший аэродром, где могут быть обеспечены получение прогноза погоды, охрана ВС и размещение экипажа. В этом случае медицинский персонал, пользующийся ВС, делает отметку в санитарном задании о причине такого полета.

48. При полетах в населенный пункт, с которым нет связи, для привлечения внимания лиц, вызвавших ВС, разрешается пролетать над этим пунктом на высоте не ниже безопасной для данной местности и позволяющей, в случае отказа двигателя, спланировать за пределы населенного пункта.

НОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ И ПОЛЕТЫ В СУМЕРКАХ

49. Полеты ночью и в сумерках выполняются только по МВЛ и маршрутам, когда связь с ВС обеспечивается на всю дальность полета и пилот имеет возможность нести необходимый контроль за своим полетом.

50. Ночные полеты по оказанию экстренной медицинской помощи разрешается выполнять на самолетах 4-го класса и вертолетах 1, 2, 3 классов как по трассам, так и но установленным кратчайшим маршрутам, согласованным с органами УВД.

51. Перед вылетом пилот обязан тщательно изучить предстоящий маршрут полета, световые и радионавигационные ориентиры, превышения местности по маршруту, расположение посадочных площадок и препятствий на подходах к ним.

52. Полеты на самолетах 4-го класса и вертолетах 2, 3 классов выполняются при видимости не менее 4 км. Безопасная высота полета при этом должна быть не менее 250 м. Посадки ВС при выполнении таких полетов разрешаются только на аэродромах и посадочных площадках, имеющих оборудование для ночных полетов или световое обозначение (костры, жаровни и т.п.). На вертолетах 1-го класса выполняются полеты при минимуме погоды, установленном Руководством по летной эксплуатации.

53. Когда посадка ВС производится днем на площадку, выбранную с воздуха, вылет с нее ночью разрешается только в случае крайней необходимости, связанной с оказанием экстренной медицинской помощи. В этом случае командир экипажа обязан принимать меры по оборудованию площадки световой маркировкой и подготовить ее для безопасного взлета.

54. Подбор посадочных площадок с воздуха ночью на всех типах ВС запрещается.

55. Полеты самолетов 4-го класса и вертолетов 1, 2, 3 классов производимые в период продолжительных сумерек в районах 60 гр. с. ш. и севернее, выполняются так же, как и в дневное время. Разрешается начинать их через 30 мин. после наступления рассвета и заканчивать за 30 мин. до наступления темноты в равнинной местности, за 1час - в горной местности. В остальное время сумерек санитарное задание выполняется так же, как и в ночное время.

56. При невозможности выполнения срочного задания в ночное время оно выполняется на другой день с рассветом при условии подтверждения надобности вылета.

V. ВРЕМЕННЫЕ АЭРОДРОМЫ И ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

57. Порядок выполнения полетов по санитарным заданиям с временных аэродромов и посадочных площадок, обеспечение ВС горюче - смазочными материалами определены "Основными условиями выполнения авиационных работ в отдельных отраслях народного хозяйства воздушными судами гражданской авиации СССР" и "Типовым договором на выполнение полетов но оказанию медицинской помощи населению".

58. На каждом предприятии ГА ведется учет всех временных аэродромов (посадочных площадок), которые используются для посадок санитарных ВС. Все временные аэродромы (посадочные площадки) должны быть нанесены на карту и на каждом из них должны быть составлены кроки и инструкция по производству полетов.

Заказчик обязан поддерживать в эксплуатационном состоянии посадочные площадки для ВС, а также, привлекая местные административные органы, проводить работы по изысканию и оборудованию рабочих аэродромов и посадочных площадок, консультируясь с предприятиями ГА.

VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ НЕВЫПОЛНЕННЫХ ЗАЯВОК.

59. Командир подразделения ГА обязан информировать дежурного станции или отделения экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы о всех обстоятельствах, которые могут явиться препятствием для вылета ВС (состояние взлетно - посадочной полосы, неблагоприятные метеорологические условия, отсутствие или неисправности материальной части и др.) по выполнению санитарного задания.

60. Если заявку выполнить невозможно, подразделение ГА немедленно возвращает заявку станции или отделению экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы с письменным объяснением причин невыполнения задания.

61. Если заявка не выполнена по причине неисправности материальной части, отсутствия ВС или отсутствия экипажа (пилота), станция или отделение экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы составляет акт в 3-х экземплярах: один экземпляр направляется в управление ГА, второй и третий остаются на станции или в отделении экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы для предъявления санкций авиаотряду за срыв полета по выполнению санитарного задания.

62. В том случае, когда пилот возвращается, не выполнив санитарное задание, так как не дождался встречающих лиц в пункте вызова в течение времени, указанного в п. 45 или не взял больного из - за отсутствия сопровождающего, командир подразделения ГА возвращает заявку станции или отделению экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы, указав, что полет произведен, но по такой - то причине не достигнута ею цель.

Предприятие не несет ответственности за невыполнение принятых договорных обязательств по причинам, не зависящим от нее (метеоусловия, препятствие выполнению полетов, запрет полетов, временная непригодность аэродромов или посадочных площадок).

63. В случае вылета по оказанию экстренной медицинской помощи при неустойчивой метеообстановке и возврата ВС с задания из - за неоправдавшегося прогноза погоды командир подразделения ГА возвращает заявку станции или отделению экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы с указанием причины невыполнения задания, с приложением бланка прогноза погоды и письменного доклада пилота о фактической погоде по маршруту или в пункте посадки.

64. Командиры подразделений ГА несут персональную ответственность за правильность отказа выполнить полет по заявке отделения экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы по техническим, метеорологическим причинам.

65. Ежеквартально подразделения ГА, станции и отделения экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы обязаны производить анализ качества работы по выполнению и организации полетов для оказания медицинской помощи населению с составлением протоколов по отмеченным нарушениям и недостаткам.

VII. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

66. Руководитель станции и отделения экстренной и планово - консультативной медицинской помощи областной (республиканской, краевой, окружной) больницы перед назначением медицинского персонала в полет обязан под расписку ознакомить его с настоящей инструкцией и сделать об этом запись в заявке на полет или в листе консультанта. Лица, не ознакомленные с правилами, к участию в полете не допускаются.

67. Ответственность за ознакомление летно - технического состава с настоящей инструкцией возлагается на командира подразделения ГА.

68. Медицинский персонал, участвующий в полете в квалифицированных аэропортах, выходит к месту стоянки в сопровождении выделенного для этих целей работника предприятия ГА, на временных аэродромах и посадочных площадках - сопровождении командира ВС или другого члена экипажа.

69. Подъезд, отъезд, остановка автотранспорта, доставляющего медицинский персонал, больных и грузы к месту стоянки ВС, проводятся согласно "Руководству по организации движения воздушных судов, спецавтотранспорта и средств механизации на аэродромах гражданской авиации".

70. На временных аэродромах и посадочных площадках автотранспорт подъезжает к стоянке ВС со скоростью не более 15 км/ч; не доезжая до ВС 10 м, водитель обязан остановить автотранспорт. Дальнейший подъезд к ВС осуществляется под руководством командира (пилота) или другого члена экипажа, скорость движения не должна превышать 5 км/ч.

71. Остановка автотранспорта при подъезде к ВС, во избежание его повреждения, должна производиться на расстоянии не менее 5 м от крайних точек самолета или отметаемой поверхности несущим винтом вертолета. Подъезжать и подходить к ВС при работающих винтах запрещается.

72. Посадка в ВС пассажиров, прием на борт больных и грузов производится при выключенных двигателях и полном прекращении вращения винтов.

73. Размещение медицинского персонала, больных и грузов производится по указанию командира с учетом нормальной центровки и оказания медицинской помощи больным в полете.

74. Перед запуском двигателя по команде командира или другого члена экипажа все находящиеся вблизи люди должны отойти от ВС на расстояние не менее 50 м.

75. Все легкие предметы и грузы, которые могут быть подняты воздушной струей, необходимо удалить со стоянки на расстояние не менее 50 м от самолета и не менее двух диаметров винта от вертолета.

76. От момента запуска двигателя в пункте вылета до полной остановки его в пункте назначения все участвующие в полете лица подчиняются командиру ВС и беспрекословно выполняют его указания.

77. Выход из ВС разрешается только по команде командира или другого члена экипажа после полной остановки.

78. Лица, встречающие ВС подходят к нему только после полной остановки винтов в сопровождении ответственного лица или по команде члена экипажа.

79. Высадка с вертолета и посадка в него на режиме висения допускается только в том случае, когда посадка вертолета на землю невозможна.

80. При посадке и высадке на режиме висения около двери вертолета и на спусковой лестнице одновременно не должно находиться более двух человек.

81. На режиме висения вертолета, посадкой и высадкой медицинского персонала руководят:

командир вертолета (при наличии самолетного - переговорного устройства) - на вертолете с одним пилотом;

бортмеханик - на вертолетах, где он входит в состав экипажа. К посадке или высадке в режиме висения с помощью спусковой лестницы, спускового устройства или электролебедки, имеющихся на борту данного вертолета допускается медицинский персонал, прошедший специальную тренировку и снабженный страховочными поясами.

82. Подходить к вертолету и отходить от него в сторону хвостового пинта запрещается" (конец цитирования).

Кризисные годы

К концу 1990 года служба санитарной авиации СССР располагала специализированными 189 воздушными судами, включая 95 самолетов и 94 вертолета, с помощью которых медицинская помощь оказывалась более чем 200 тысячам больным ежегодно. Для перевозки медицинского персонала и больных, повсеместно использовались так же пассажирские и транспортные воздушные суда широкой сети местных воздушных линий.

1990 год стал последним, когда в СССР широко использовалась санитарная авиация. Развал Советского Союза, негативные явления в экономике, изменение системы хозяйствования, значительное недофинансирование здравоохранения привели к затяжному кризису санитарной авиации. В тот период, в большинстве бывших Республик Советского Союза авиация вообще не используется для оказания медицинской помощи.

Эти проблемы не обошли и Казахстан. Парк воздушных судов сокращался, сокращалось количество местных воздушных линий. Этот процесс затянулся и о развитии санитарной авиации мы тогда и думать не могли.

Уже в 2010 году в Казахстане сняты с эксплуатации 208 воздушных судов из-за несоответствия требованиям безопасности полетов, сокращено количество авиакомпаний с 69 до 53.

В 2011 году на пассажирских перевозках, выполняющих регулярные полеты, были задействованы 58 воздушных судов, в том числе 41 – западного производства. Нерегулярные (чартерные) и деловые перевозки осуществляли около 40 воздушных судов типа Ту-54, Ту-134, Як-40, а также 15 ВС западного производства типа Cessna 650, Challenger CL-850 и др. На грузовых перевозках были задействованы 12 воздушных судов советского производства типа Ил-76, Ан-12. Авиационные работы выполняли порядка 233 воздушных судна, из них 156 самолетов, в основном советского производства (Ан-2, Як-18, Як-52) и 77 вертолетов (Ми-8, Ми-2), а также западного производства Agusta Westland, BELL, МD-500 и другие типы. Итого на 2011 год в Казахстане эксплуатировалось 358 воздушных судов.

По линии санитарной авиации выполнялись лишь единичные полеты. С этой целью в ряде областей были задействованы самолеты Ан-2, вертолеты Ми-2. Ми-8.

В апреле 2013 года в ходе Правительственного часа председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК Сейтсултан Аимбетов сообщил: «На сегодняшний день в государственном реестре зарегистрировано 497 гражданских воздушных судов. По данным экспертов, износ парка воздушных судов составляет более 80%, а срок их эксплуатации составляет более 20 лет, тогда как установленный срок службы судна составляет не более 30 лет». В свою очередь, министр транспорта и коммуникаций РК Аскар Жумагалиев сообщил, что в 2012 году казахстанские авиакомпании закупили 16 воздушных судов, а в 2013 году закупят еще 14 судов. До 2020 года наши отечественные компании планируют приобрести ориентировочно - 56 воздушных судов. Таким образом, начался перелом ситуации в сторону развития и обновления гражданской авиации.

Начало санитарной авиации в Казахстане…

По материалам газеты «Экспресс К» № 66 (17181) от 19.04.2011г. («Суровый воздух» автор Вячеслав КУЛИКОВ, Уральск), страничек данного сайта: http://aviaengeneer.ru и других источников.

Небольшое отступление: ...первый полет самолета в небе Казахстана (в современных его границах) состоялся в городе Уральске. 8 июля 1912 года газета «Уральские войсковые ведомости» поместила соответствующее рекламное объявление.

Полет известного российского авиатора А.А.Васильева происходил над скаковым кругом Уральского Поощрительного Скакового общества (ипподромом), находящимся в то время за железной дорогой, в районе завода «Омега». В 1911 году летчик демонстрировал свое мастерство в Царицыне и Омске. А в 1912-м, перед выступлениями в Барнауле авиатор посетил город Уральск. Летал Васильев в Уральске 8 и 10 июля 1912 года, на самолете «Блерио». После полетов в Уральске он убыл в Омск, а уже 22 июля 1912 года Васильев совершил полет (возможно - полеты) на аэроплане над Семипалатинском…

...Одним из первопроходцев воздушных линий в Западном Казахстане был пилот санитарного самолета Наркомздрава Михаил Медов, – пилот с 1929 года. Первый санитарный полет он совершил в райцентр Фурманово (ныне Жалпактал, Западно-Казахстанской области) в 1936 году. Пилот летел в Фурманово по карте и компасу. Подобрал площадку севернее села и произвел посадку, которая вызвала в селе настоящий переполох и только с помощью милиции удалось спасти самолет от набежавших людей, впервые увидевших самолет. Пока врач оказывал помощь больному, Медов набросал маршрут полета, которым впоследствии многие годы пользовались авиаторы. Аэродром у поселка Фурманово стал промежуточным на новых маршрутах в Казталовку, Джаныбек, Урду и Новую Казанку.

Вылетая за тяжелобольными в другие населенные пункты области, Медов с воздуха подбирал возможные посадочные площадки, делал их описание, рисовал планы. Это использовалось авиаторами при открытии новых местных авиалиний.

В 1938 году пришло сообщение об эпидемии чумы в барханных урочищах Донгизского района Гурьевской области. На карте эти места никак не были обозначены. Местные жители хорошо ориентировались в степи, и они объяснили Медову, что лететь надо на север километров сто. По этому ориентиру они с врачом В.Ф.Сиволобовым нашли урочища с больными людьми…

Был в практике и такой случай: М.Медов получил задание доставить в Астраханский лепрозорий больных проказой супругов. В этот день вылет задержала непогода. Медов пришел вместе со своими пассажирами в буфет аэропорта перекусить. Когда в аэропорту узнали, какие больные ели в их столовой, поднялся переполох – этой неизлечимой и страшной болезни боялись, как огня. Буфетчица перебила всю посуду, а Медова вызвал командир отряда и дал нагоняй. Летели сначала до Гурьева. Больную в самолете стошнило, в аэропорту салон самолета вымыли горячей водой, но когда уборщица узнала, за кем убирала, она подняла жуткий скандал и грозила подать на Медова в суд. Были даже предложения вообще сжечь самолет Медова, пока не вмешалась врач Кузьмина и не объяснила, что для окружающих эта болезнь не заразна…

…Однажды, летчик транспортировал женщину, которой, по мнению врачей, предстояли трудные роды, но она благополучно родила прямо у него в самолете. Так появился в кабине «лишний» пассажир…

…Как-то зимой в степи затерялись в метели автомашины. Медов нашел попавших в беду. Люди были обморожены, ослабли, но самолет мог взять только двух человек. Летчик пообещал, что в этот день вызволит всех. И слово свое сдержал…

…Немало жизней спасли летчик санитарной авиации Михаил Медов и отважные медицинские работники! В это время самолеты санитарной авиации начали свою работу и в других регионах Казахстана. Сегодня уже трудно найти информацию, о тех замечательных авиаторах и медиках, которые заложили основы санитарной авиации в нашей стране и эта статья – знак нашей благодарности первопроходцам!

Фотографии из архива Владимира Прозорова:

Самолет Як-12 выполняет задание санитарной авиации в Целинограде (1950-е годы).

Ан-2 на санитарном задании в поселке Атбасар, слева КВС с начальником аэропорта Атбасар Николаем Антоновым (вероятно 1960-70 годы).

Золотой час в Казахстане

«Золотой час» — термин, используемый в реаниматологии для контроля промежутка времени после получения человеком травмы, который позволяет наиболее эффективно оказать первую медицинскую помощь. Считается, что в течение этого времени вероятность того, что лечение предотвратит смерть пациента, наиболее высока. Внедрение термина в профессиональный лексикон приписывается травматологу Р.Адамсу Коули (William Cowiey), ставшему известным вначале в качестве военного хирурга, а затем в качестве главы травматологического отделения медицинского центра университета штата Мэриленд в городе Балтимор (США). Данное учреждение приводит на своём сайте следующую цитату своего основателя (1960 – е годы): «Между жизнью и смертью есть золотой час. Если вы тяжело ранены, у вас осталось менее 60 минут, чтобы выжить. Разумеется, вы не обязательно умрёте именно через час, это может случиться три дня или две недели спустя — но в вашем теле за этот период уже произойдёт нечто непоправимое» ...

С учетом размеров территории Республики Казахстан, протяженности и состояния наземных транспортных магистралей значение санитарной авиации в нашей стране сложно переоценить.

28 января 2011 года Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев выступил с программным Посланием народу Казахстана, в котором он определил важным направлением повышения уровня человеческого потенциала повышение доступности и качества оказания медицинских услуг. С этой целью Н.А.Назарбаев поручил Правительству до 2015 года обеспечить производство не менее 16-ти вертолетов для нужд санитарной авиации.

Это поручение возникло не на пустом месте. Соглашение о создании совместного предприятия с участием АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг» и французской компании «EUROCOPTER» было подписано 27 октября 2010 года во Франции по поручению главы государства. Нужно отметить, что 11300 вертолетов компании «EUROCOPTER» используются в 149 странах мира.

Крупно-узловая сборка вертолетов ЕС-145 началась, для нужд Министерства обороны, на территории авиационной военной части с параллельным строительством вертолетного завода. Первый казахстанский вертолет поднялся в небо 1 декабря 2011 года.

Завод по сборке и обслуживанию вертолетов EC-145 – ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» открылся в Астане 29 июня 2012 года. Завод, на данный момент, является единственным производителем вертолетов ЕС-145 на территории СНГ. На рентабельность завод выйдет после производства 45 ЕС-145 в течение пяти лет.

По плану реализации задач, поставленных Президентом, в апреле 2011 года РГП «Казавиаспас» Министерства по чрезвычайным ситуациям было преобразовано в акционерное общество «Казавиаспас» со стопроцентном участием государства в уставном капитале, а в июле этого же года был создан Республиканский координационный центр санитарной авиации. Основной задачей Центра определена организация, координация и совершенствование оказания экстренной медицинской и консультативной помощи населению Республики Казахстан с использованием авиационного санитарного транспорта. С первых дней своего создания Центр осуществлял свою деятельность в тесном взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям через АО «Казавиаспас», другими государственными органами и авиационными компаниями Республики Казахстан.

В 2011 году ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» поставило первые 6 вертолетов для нужд министерств Казахстана.

Новой вехой в истории санитарной авиации стало создание Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр санитарной авиации» Министерства здравоохранения Республики Казахстан на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 1724. Слева изображена эмблема Республиканского центра санитарной авиации (в центре эмблемы, так называемый "посох Гермеса").

Новой вехой в истории санитарной авиации стало создание Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр санитарной авиации» Министерства здравоохранения Республики Казахстан на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 1724. Слева изображена эмблема Республиканского центра санитарной авиации (в центре эмблемы, так называемый "посох Гермеса").

Уже в 2013 году в санитарной авиации Казахстана было 14 вертолетов ЕС-145 и два вертолета Ка-32, оснащенных современным медицинским оборудованием. Летную и техническую эксплуатацию этих вертолетов осуществляет летный и инженерно-технический состав АО «Казавиаспас». Кроме того, по линии санитарной авиации работают 7 частных авиакомпаний с использованием вертолетов: ЕС-120В, ЕС-135, Ми-8, MD-600N, Во-105 и самолетов: Як-40, Ан-24, Ан-28, Ан-2. Таким образом порядка 25 единиц воздушных судов более 10 типов используются сегодня в санитарной авиации Республики Казахстан.

Республиканский центр санитарной авиации(далее - РЦСА) возглавляет Ахильбеков Нурлан Салимович, который много сил и энергии вложил в организацию работы достаточно сложного механизма Центра. В одном из интервью журналистам СМИ, Нурлан Салимович рассказывает: «Наша работа началась с изучения опыта Канады, Австралии и Турции. Почему были выбраны именно эти страны. Схожие расстояния, плотность населения, за исключением Турции, плюс огромный опыт!».

В диспетчерской РЦСА принимается информация от региональных координаторов и формируется оперативная заявка на вылет воздушного судна санитарной авиации. Медицинские бригады РЦСА в г.Астана помимо полетов, выезжают и на обычные «земные» вызовы, как скорая помощь, которых за сутки набирается до 100. Вылетов же по Казахстану в среднем бывает порядка 12 в сутки.

В 2011 году РЦСА выполнил 323 полетов, в 2012 году – 1005, в 2013 году – 1355 полетов. За этими цифрами стоят спасенные жизни наших граждан. Почти 50% всех полетов выполняются для спасения детей.

На своем пути развития РЦСА преодолевает много трудностей, среди которых есть общие проблемы санитарной авиации характерные для всех стран и есть проблемы доморощенные. Перечислим наиболее весомые, о которых говорят специалисты:

- состояние инфраструктуры для использования вертолетов и самолетов на местных воздушных линиях;

- трудности взаимодействия между организациями, ведомствами;

- сложности тарифообразования (надо признать, что 1 час времени полета стоит достаточно дорого);

- состояние материальной базы РЦСА, развитие филиалов, координаторской сети.

Развитие санитарной авиации Республики Казахстан в какой-то мере, способствует развитию гражданской авиации в целом. Четыре года, для такой сложной сферы оказания услуг населению, срок малый, но мы надеемся на то, что если случится необходимость (не дай бог!) санитарная авиация прибудет вовремя!

Сегодня в Казахстане в интересах санитарной авиации используются проверенные временем самолеты и вертолеты советской разработки и западные образцы авиационной техники.

На фото выше самолеты санитарной авиации Ан-2. Внизу самолет Ан-28.

На фото: Ан-24

На фото - трудяги вертолеты Ми-2.

Американец - Цесна 208-Караван

Европеец вертолет MD-600N

Проверенные вертолеты Ми-8 (вверху и внизу)

Вертолет ЕС-145. В Казахстане собрано 16 таких вертолетов. На фото вертолет осуществляет посадку с пациентом на борту на площадку возле одной из клиник в г.Астана.

Просто фотографии:

Справа на фото Ваш покорный слуга.

В других странах

Санитарная авиация — авиация, предназначенная для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удалённости от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.

В Швейцарии санитарная авиация сконцентрирована в некоммерческой компании Schweizerische Rettungsflugwacht. Компания создана в 1952 году. Базовый аэропорт Цюрих, также используются Женева, Молисс, Цвайзиммен.

В западных районах Шотландии действует служба Emergency Medical Retrieval Service, в распоряжении которой находятся самолёты и вертолёты.

В малонаселённых районах Австралийского Союза предоставлением медицинской помощи занимается некоммерческая компания Royal Flying Doctor Service of Australia, созданная в 1928 году. Финансируется компания федеральным правительством.

В Германии автомобильный клуб ADAC использует парк вертолётов ЕС-135 для эвакуации пострадавших в ДТП, отдельное подразделение клуба предоставляет услуги по авиатранспортировке больных самолётами DO-328—300 Jet, King Air A350, Learjet.

В Польше задачи санитарной авиации выполняет Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Используются вертолёты Ми-2, ЕС-135, Agusta-A.109 и самолёты Piaggio P.180 Avanti.

В Австрии, Германиии Польше медицинские вертолеты использует Йоханнитер-скорая помощь.

В Японии специально оборудованные медицинские вертолеты «Доктор Хэли» («Doctor Heli») помогают максимально быстро доставлять пациентов в клинику Сэйрэй Хамамацу.

Преимущества и недостатки санитарной авиации

Зачем нужна воздушная транспортировка?

В целом можно сформулировать так - перевозят больных, требующих такого лечения, которое невозможно оказать на месте. Всегда надо взвешивать, что для больного лучше остаться на месте или быть перевезенным в лучшую больницу, подвергнувшись риску воздушной транспортировки (а он всегда есть!). Чаще всего решение «перевозить-не перевозить» принимать достаточно легко - например, бригаде МЧС или "03" на месте автоаварии - ясно, что на дороге тяжелого больного не вылечишь. Или, если больному требуется трепанация черепа, а в данной больнице нейрохирургии нет - надо перевозить. Бывает, наоборот, решение о перевозке принять трудно. Представим себе пациента в острой фазе инфаркта миокарда в неспециализированном стационаре, где нет современных препаратов и оборудования. Перевозить его надо, но во время транспортировки могут возникнуть грозные осложнения, с которыми в воздухе (даже в специализированном санитарном самолете!) бороться будет нелегко.

Преимущество, — высокая скорость прибытия на место происшествия и транспортировки больных и пострадавших в стационар. Большинство пострадавших в Чрезвычайных Ситуациях, которые не дожили до прибытия спасателей или скончались в машине Скорой Помощи по дороге в больницу — погибают в результате продолжающегося внутреннего кровотечения. Единственный способ спасти больного — скорейшая доставка в операционную. Санитарная авиация решает эту проблему.

Недостатки, — очень высокая стоимость летательных аппаратов, их эксплуатации и обслуживания. Высокая стоимость авиационного топлива. Необходимость высококвалифицированных сотрудников для работы и проведения для них специальной подготовки. Необходимость строительства соответствующей инфраструктуры, организации диспетчерского сопровождения полетов, решения бюрократических и организационных проблем.

Во всем мире, из всех типов используемых реактивных самолетов не один не был специально спроектирован под санитарную авиацию, как «воздушная скорая помощь» - всегда приходится переделывать (из "бизнес-джета", например), а это накладывает определенные конструктивные ограничения. На некоторых больных плохо влияет значительное ускорение при взлете. Многие жалуются на очень большую сухость воздуха в кабине. Винтовой санитарный самолет летит медленнее, но зато ему не нужна длинная и качественная посадочная полоса. Не все винтовые самолеты имеют герметичные кабины (для больных с некоторыми патологиями это неприемлемо). Естественно, при таком типе медицинской транспортировки также нужна дополнительная наземная скорая помощь.

Медицинское воздушное судно

Само по себе медицинское воздушное судно обычно представляет собой стандартный самолет или вертолет, специально подготовленный для перевозки больных.

По мнению специалистов санавиации, для транспортировки больных на воздушном судне необходимо:

- специальное медицинское оборудование самолета и аккредитованная бригада врачей на борту;

- сертифицированный медицинский самолет или вертолет;

- квалифицированный и опытный персонал (экипаж и медицинская бригада);

- круглосуточная диспетчерская служба;

- наличие необходимой нормативно – правовой базы;

- парк реанимобилей.

Авиационная перевозка больных и санитарная авиация - в нашей стране является новой сферой деятельности, так как достижения в этой сфере были утрачены с распадом СССР. Однако есть уверенность, что в ближайшем будущем транспортировка больных на самолетах станет стандартной процедурой.

Существуют следующие требования к межгоспитальной транспортировке и персоналу, ее осуществляющую:

1. К эвакуации пациентов следует относиться точно так же, как к проведению оперативных вмешательств, со всеми вытекающими последствиями: юридическое оформление и информированное согласие пациента и (или) родственников, предэвакуационный эпикриз, ведение медицинской документации во время транспортировки, отражающей все изменения в состоянии пациента, протокол транспортировки;

2. Непосредственная передача пациента от лечащего врача, врачу, осуществляющему транспортировку, сообщение основных клинических данных;

3. Получение подтверждения из больницы (госпиталя) куда транспортируется больной о готовности принять пациента;

4. Получение подтверждения и согласование со службами скорой помощи, аэропортами и др.;

5. Оптимальным является транспортировка одной бригадой, состоящей минимум из двух человек, используя принцип «bed to bed» (бригада принимает пациента в палате передающего учреждения и транспортирует его до палаты принимающего госпиталя/больницы).

6. Транспорт должен быть оборудован необходимой автономной электрической установкой (аккумуляторами) для обеспечения работы медицинского оборудования во время транспортировки, запасом кислорода в баллонах адекватного объема и под необходимым давлением с учетом возможной аварии санитарного транспорта.

Безопасны ли полеты на медицинском самолете?

В целом, полеты на медицинском самолете достаточны безопасны. За последние 5 лет известно о менее 10 серьезных авиационных инцидентах медицинских самолетов в разных странах мира. Они произошли с легкими винтомоторными самолетами и легкими вертолетами. Для полной оценки необходим тщательный анализ этих инцидентов.

Для воздушной транспортировки пациентов обычно используются двухмоторные воздушные суда, оснащенные современным навигационным оборудованием. Многие из них могут выполнять медицинскую эвакуацию днем и ночью, в любых погодных условиях.

Летный состав для санавиации подбирается из наиболее опытных пилотов.

Врачи казахстанской санавиации за год совершили 1874 вылета

По сообщению сайта Финансовый портал BNEWS.kz 15 января 2015г.

В Казахстане в 2014 году санавиацией осуществлено 1874 вылета, передает BNews.kz.

«В 2014 году Республиканским центром санитарной авиации осуществлено 1874 вылета. Всего организовано 1735 транспортировок, на месте проведено 140 операций, консультативные услуги получили около 500 человек», — сообщили в пресс-службе МЗ и СР РК.

Мобильными бригадами санитарной авиации оказана медицинская помощь пациентам по таким нозологиям, как акушерская и гинекологическая патологии, патологии у новорожденных и детей, травмы, ожоги и отравления, в том числе у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, болезни системы кровообращения, хирургические, терапевтические и другие заболевания.

По данным пресс-службы, за 2014 год 2365 пациентам оказано 2366 медицинских услуг, в том числе женщинам с акушерско-гинекологическими патологиями – 428, детям с патологиями новорожденных — 390, детям с патологиями детского возраста — 538, пациентам с травмами (в том числе 183 — пострадавшим в ДТП) — 496, пациентам с болезнями системы кровообращения — 342.

Санитарная авиация ежечасно, ежедневно принимает незамедлительные меры для оказания своевременной и качественной медицинской помощи населению республики. Также следует отметить профессиональную подготовку экипажей воздушных судов, задействованных по линии санитарной авиации, которые совершают полеты в отдаленные и труднодоступные населенные пункты страны.

Крылатая помощь

По материалам газеты «Казахстанская правда» от 11.02.2015 года. Автор: Ирина ИГНАТОВА, Астана.

«По данным Министерства здравоохранения и социального развития РК, на развитие транспортной медицины, предусмотренное Государственной программой развития здравоохранения "Саламатты Қазақстан" на 2011–2015 годы, возлагаются большие надежды казахстанцев. Ведь она позволяет оперативно оказать качественную медицинскую помощь каждому, кто в ней нуждается, где бы он не жил. И конечно, здесь неоценима помощь санитарной авиации, которая начала развиваться в 2011 году. "Транспортная медицина для Казахстана очень актуальна, и мы будем ее развивать", – сказал Президент Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана от 28 января 2011 года. Именно тогда было положено начало формированию парка воздушных транспортных средств медицинского назначения. На сегодня поставщики транспортных услуг по линии санитарной авиации представлены во всех регионах. Всего в ряду поставщиков авиатранспортных услуг в 2014 году было 15 авиакомпаний, из них две государственные – АО «Казавиаспас» и АК «ВКО».

По итогам минувшего года в республике службой санитарной авиации было совершено 1 875 вылетов: из Астаны – 618 (33%), из Алматы – 148 (7,9%), в регионах – 1 104 вылета (58,9%), оказано 2 367 медицинских услуг 2 366 пациентам. Для сравнения: в 2013 году состоялось 1 355 вылетов. В 2014 году количество вылетов увеличилось на 520, число оказанных больным медицинских услуг – на 492. По итогам прошлого года в республике количество вылетов на 100 тыс. населения составило 10,9 против 8,0 в 2013 году.

В 2014 году в разрезе регионов наибольшее число вылетов на 100 тыс. населения, выше среднереспубликанского уровня, отмечается в Кызылординской (26,3), Восточно-Казахстанской (24,7), Павлодарской (18,2), Атырауской (17,1), Актюбинской (14,8), Костанайской (13,1), Западно-Казахстанской (12,3), Северо-Казахстанской (12,2) и Мангистауской (11,2) областях. В сравнении с прошлым годом отмечается рост данного показателя в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Кызылординской областях, что свидетельствует об улучшении доступности для казахстанцев экстренной высокоспециализированной, специализированной и квалифицированной медицинской помощи.

Из 1736 транспортированных: 1024 пациента (59%) госпитализировано в областные, городские медицинские организации, включая межрегиональные (МО) внутри своего региона, 522 пациента (30%) – в республиканские и городские МО города Астаны, 190 пациентов (11%) – в республиканские и городские МО города Алматы. Из зарубежных клиник (Сингапур, Монгольская Республика), ОАЭ (город Дубай), Россия (город Челябинск) и США (город Сан-Франциско) транспортировано пять больных граждан Республики Казахстан.

В структуре причин вызовов санитарной авиации в 2014 году первое место занимают неотложные состояния у детей – 538 случаев (22,7%), затем травмы, несчастные случаи и отравления – 496 случаев (21,0%) (в том числе 183 случая – ДТП). Далее – неотложные состояния в акушерской практике – 429 случаев (18,1%), патология новорожденных – 390 (16,5%), болезни системы кровообращения – 342 (14,5%) и прочие заболевания – 171 случай (7,2%).

Если подытожить данные о работе санавиации в минувшем году, то выводы таковы. Количество вылетов в сравнении с 2013 годом увеличилось на 28%, а число оказанных медицинских услуг – на 21%. Количество пациентов, которым оказана экстренная специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь, выросло на 26%, что не может не радовать. Медпомощь по воздуху примчалась к 183 пострадавшим от ДТП (37% от всех несчастных случаев, травм и отравлений). Что касается причин вызовов, в 2014 году лидирующее место занимают патологии детского возраста, затем – несчастные случаи, травмы и отравления, далее – акушерско-гинекологические патологии, неотложные состояния у новорожденных и болезни системы кровообращения».

Первый советский санитарный самолет

По материалам В.САВИНА (г. Харьков), Википедии, журнал "Моделист-Конструктор" №7 1990г., mkmagazin.almanacwhf.ru и других источников.

В 1926 году К.А.Калинин возглавил конструкторское бюро при авиационном заводе акционерного общества воздушных сообщений "Укрвоздухпуть"(УВП), которое находилось в Харькове. Первые два года работы здесь выдались нелегкими. Создав свой первый самолет К-1, летчик и инженер Константин Алексеевич Калинин заявил о себе как о вполне зрелом конструкторе. К-1 строился с 1923 года во внеплановом порядке на авиаремонтном заводе в Киеве. Выбранная конструктором схема пассажирской машины стала типовой для его самолетов первого поколения. Это был подкосный моноплан; двигатель — маломощный “Сальмсон” в 170л. с.; ферменный фюзеляж — впервые в отечественной практике сварной из стальных труб. В трехместной кабине размещались удобный диван и два кресла. Характерно, что все первые самолеты Калинина имели эллиптические в плане крыло и хвостовое оперение. Такие несущие поверхности имеют меньшее аэродинамическое сопротивление, и конструктор сознательно шел на усложнение технологии производства ради повышения летных качеств.

Постройку К-1 запрещали, откладывали, но все же 26 июля 1925 года самолет поднялся в воздух. Успешно пройдя все испытания, он стал первой отечественной пассажирской машиной, рекомендованной к серийному производству. До 1926 года пассажирские самолеты у в СССР серийно не строились.

Выпуск машин Калинина решено было развернуть в Харькове, где в сентябре 1926 года на базе авиаремонтных мастерских акционерного общества “Укрвоздухпуть” был создан авиационный завод. Первая серия включила 5 самолетов, причем головная машина должна быть готова уже к 1 марта 1927 года. Характерно, что первые две из начатых постройкой машин проектировались в различных вариантах — пассажирском и санитарном. Тем самым Калинин сразу же начал воплощать давно созревшую идею унификации своих конструкций. Это позволяло снизить затраты на разработку новых аппаратов, повысить их качество и надежность. Кроме того, унификация способствовала быстрому переходу на выпуск улучшенного варианта, облегчала освоение машины рейсовыми летчиками…

…По схеме и своим габаритам К-2 почти не отличался от К-1, но только внешне. Новый самолет был без деревянных элементов. Остов фюзеляжа выполняли из тонких стальных труб с помощью газовой сварки. Из тонкого листового кольчугалюминия с рифтами набрали обшивку пассажирской кабины. По той же технологии собиралось крыло и хвостовое оперение. Как и в предыдущей машине, крыло имело в плане правильную эллиптическую форму. Лонжероны и нервюры выполнялись из кольчугалюминия, обшивка крыла и оперения — из особо прочного и легкого полотна. Более мощный двигатель БМВ-IV позволил увеличить грузоподъемность и довести число пассажиров до четырех.

12 мая 1927 года на харьковском аэродроме состоялся первый полет нового самолета К-2. На его борту алела надпись: “Робiтник Сiчневки”. Испытания подтвердили надежность и неприхотливость машины. В то же время Калинину стало ясно, что цельнометаллическая конструкция оказалась сравнительно тяжелой и нетехнологичной, а главное — дорогой. В дальнейшем она не повторялась. А К-2 с успехом применялся для аэрофотосъемки и картографирования многих районов страны.

Следующему самолету, построенному КБ в том же году и получившему индекс К-3 (на фото), суждено было стать первым в истории отечественной авиации специализированным транспортным средством — «воздушной скорой помощью».

«Санитарка» — так ласково окрестили машину конструкторы — строилась по заказу Российского Общества Красного Креста и Красного Полумесяца.

Непосредственную разработку проекта вел А.Н.Грацианский, который держал постоянный контакт со специалистами-медиками. Требования к будущему самолету предъявляли самые жесткие: обеспечение срочной медицинской помощи больным и тяжелораненым непосредственно на месте их нахождения с дальнейшей транспортировкой в ближайшие лечебные пункты.